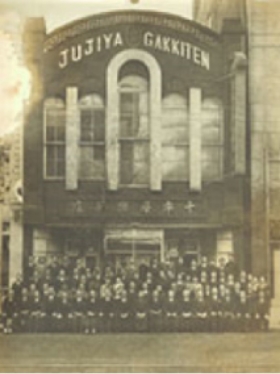

会社概要

Company| 商 号 | 株式会社 銀座十字屋 |

|---|---|

| 設 立 | 1937年(昭和12年)12月 |

| 創 業 | 1874年(明治7年)5月 |

| 本 店 | 東京都中央区銀座3-5-4 |

| 所在地 | 東京都中央区銀座3-5-4 GAREN7F(教室)14F(ショールーム) 東京都江東区潮見1-25-3(ハープセンター※買取下取/レンタル/メンテナンス等) 東京都中央区銀座2-13-19(本部) |

| 電 話 | 【教室/ショールーム】03-3535-2834(平日10:00〜21:00、土・日10:00〜18:00) 【ハープセンター】03-5635-3380(平日10:00〜17:00) |

| 資本金 | 10,000千円 |

| 役 員 | 取締役会長 中村 千恵子 代表取締役社長 倉田 恭伸 |

| 事業案内 | 1.楽器、楽譜、音楽ソフト等の輸入および販売 2.ハープ・フルート・ライアー・ハンドベル教室の運営 3.書籍、雑誌の発行ならびに販売 4.各種イベントの企画・運営 |

| 主要取引銀行 | みずほ銀行銀座支店 三井住友銀行銀座支店 |

沿革

明治7年

開業

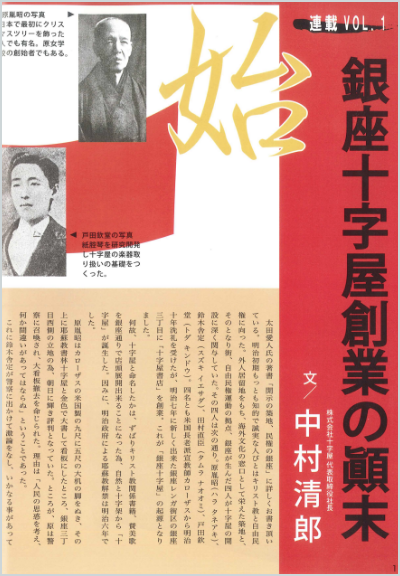

キャロザース執筆の聖書の翻訳、出版、販売のため、現在地において十字屋の商号で開業。以後、教会音楽を通じ楽器楽譜類および音響関係全般を取り扱う。十字屋の商号は、創業当初のキリスト教の影響を強く受けた経緯による。

明治18年

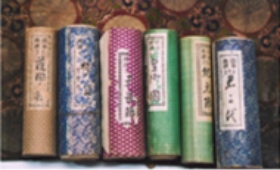

紙腔琴(シコウキン)の製造販売

●戸田欽堂による製作。また上原六四郎製作の楽譜販売も同時期に始める。

●当時の大博覧会ごとに賞を受賞し、明治18年より明治末まで多くを販売。日清戦争・日露戦争の頃には慰問品としても重用された。この時代、十字屋の基礎ができる。

明治22年

西川虎吉 外国から材料を取り寄せピアノを製作

明治27年

「大捷軍歌(タイショウグンカ)」 出版 全7編

●十字屋が版権を保有していた軍歌。日清戦争当時の新聞記事を母体にして作られ、小学校の教材にも取り入れられた。

明治27年

西川風琴(オルガン)を販売

●西川虎吉は日本初のリードオルガンの製作者と言われ、彼のオルガンは西川風琴と呼ばれた。文部省試験の合格を契機にオルガン製作工場を起こし、オルガンの大量生産がはじまった。

明治20年代後半〜 明治30年代

卸商売を開始

●主な取扱製品:舶来手風琴/西洋横笛/大小兼用ろう管蓄音器/新発明楽器〝陽琴〟/舶来銀笛(フラジオレット)/明笛/尺八(都山流)/吹風琴/鉄心琴(グロッケンスピール)/月琴/ピアノ(西川製)/バイオリン(舶来、鈴木製)/オルゴール/軍楽器/舶来品クラリネット/バス/アルトホン/ホロン/コルネット/カスタネット/トライアングル/シンバル/大太鼓/小太鼓/信号喇叭/譜面台/五線紙手風琴獨まなび(全2冊)/銀笛獨まなび(全1冊)

明治30年代

出版物の販売が好評

●主な取扱製品:幼年唱歌(全10冊) 納所辨次郎、田村虎造共編兔とかめ、桃太郎、金太郎など現代もうたわれている有名な童謡集/洋琴教則本(バイエルを訳したもの) 奥好義訳/学校唱歌(全2冊) 明治音楽会編/日本遊戯唱歌(全7冊) 鈴木米次郎編/新式唱歌(全1冊) 鈴木米次郎編/修身教典唱歌(尋常科第1学年用)中等単音唱歌(全1冊)/新唱歌(全2冊 教科適用)山田源一郎編/進行曲(全1冊)20数版作成 瓜生繁子編/少年唱歌(全8冊 教科統合)/中学唱歌集(全3冊)/山田唱歌集(全1冊)/新教育唱歌(全1冊)/輪唱複音唱歌集(全1冊)/最新中等唱歌集(全1冊)/オルガン独習ノ友(全1冊)/バイオリン独習ノ友(全1冊)/端唄全集(10数冊)/乃木大将の唄(教科適用小学校1年生)

明治40年代

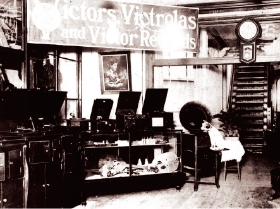

ビクターレコードと独占契約

●ビクターレコードとの契約により、国内販売は十字屋が一手に取り扱うことになった。関東大震災頃まで独占的に販売、日本のレコード総輸入量の80~90%を常に占めていた。

●主な取扱製品:クラウンピアノ(米)/クラウンピアノ(自動)〝コンビノラ〟/スタインウェイピアノ(アップライト)/ブルートナーピアノ/西川ピアノ/ヤマハピアノ/楽隊用吹奏楽器類/トロンボーン/トランペット/サキソフォン/ギター/ビオラ/コントラバス/マンドリン/大声発音器(平円盤)

大正初期

大正琴を全国独占販売

●大正琴という名前は十字屋が命名。大正3年に第一次世界大戦が勃発し、ハーモニカ、手風琴などの大衆楽器の輸入が止まった。そんな折、製作者の森田伍郎氏より話があり、国産の大衆楽器製作に着手。発売後は大変な評判となる。最盛期には 60本の大正琴が入った梱包が、15梱包ほど1日おきに入荷した。小売では店頭で毎日100本以上が販売され、残りは卸し売りとして販売されていた。なお当時は九州から北海道まで100店以上の小売店に対し、毎月コンスタントに楽器・楽譜類を供給していた。

都山流楽譜 発売

中尾都山と提携し、関東一円で販売を行った。これは昭和7~8年まで続いた。

大正7年

第一次世界大戦後、全扱品の直輸入へ

●倉田初四郎、輸入先をアメリカからヨーロッパへシフト

●主な取扱製品:■仏製/ガボーピアノ、エラールピアノ、ラハールピアノ、バルトールピアノ、クエルノン吹奏楽器 ■独製/チンメルマンピアノ、ザイラーピアノ、カルマンピアノ、グロトリアンスタインウェヒ、ホーナー、H・アコ、ゲブリシュスター吹奏楽器 ■米製/ライオンアンドヒーリーピアノ ■伊製/カラチエ、マンドリン ■国産/西川ピアノ

大正10年

第一次世界大戦後、全扱品の直輸入へ

セノウ楽譜を一手に取り扱う

●セノウ楽譜は、当時30銭均一で世界の楽曲を千数百種類も出版。音楽愛好家で「セノウ楽譜を持たない人はいない」とまで言われたほどである。十字屋は社屋裏に倉庫を1軒借り、在庫を保管。その普及に努めた。

スイス製メトロノーム販売

●横浜芝商会より仕入

パティベビー(仏)より映写機・撮影機を初輸入

●この輸入により、十字屋3代目倉田繁太郎による一連の教育映画・普及活動が始まる。

大正11年

英国ビクターレコード(ヒズ・マスターズ・ボイス)をはじめて輸入販売

●当時の英国ビクターレコードは、音楽愛好家の垂涎の的。それまでの扱い品である米国製ビクターレコードは片面しか収録されておらず、録音時間も短かった。一方で本レコードは両面盤であり、長時間の大曲を収録できた。主な収録曲は「ベートーベン 第九シンフォニー」「ベートーベン ピアノコンチェルト全曲」「クロイツェルソナタ」「シャリアピン」など。これらは輸入直後から大好評、当時8室の試聴室はすぐ満杯となり、ピアノ陳列所(楽器売り場)を解放。それでも足りず、店舗奥の十畳間で対応していた。こうした活動により、日本全土に長時間の大曲が普及していった。

大正13年

「音楽新潮」創刊

大正14年

オーケストラ・スコアの輸入を開始

●オレインブルグ、ブライトホックなどをNHKへ大量に納品

マーベル蓄音器製作を発表

●当初はサウンドボックスだけを作り、後に全部を製作。すぐさま人気商品となり、昭和初期には店頭販売だけで一日30台以上が販売された。

昭和5年

銀座堂開店

●コロムビア、ポリドールレコードの取り扱い開始。

ベル映写機製作発表

●1万台の生産販売を行った。

昭和7年

マイナーハーモニカ考案発表

●佐藤秀郎氏の考案による。

昭和11年

タイガーホーン発売

●「タイガーホーン」は拡声装置の商品名、製造はトリノ電業。ベル映写機で全国の学校に地盤を築いていたため、そのルートでタイガーホーンも販売した。当時、東芝やビクターなど大手メーカーも生産販売をしていたが、小学校の納入実績は十字屋が勝っていた。

昭和12年

理科映画大系“せみの一生”が完成

●主な取扱製品:楽典大要 鈴木米次郎著/作曲理論対位法 瀬戸口藤吉、鈴木筧之進共著/西洋音楽史 ランドルミー著 柿沼太郎訳/音楽鑑賞教育 長津昌業著/ベートーベンの一生と作品研究 柿沼太郎訳/ショパンの生涯 ハネカー著 鈴木筧之進訳/ショパンの芸術 同/チャイコフスキーの一生と作品研究 柿沼太郎訳/ギター(国産品もあり)

株式会社に組織変更。

昭和20年

戦災により銀座社屋焼失

昭和49年

創業100周年

昭和61年

地上9階、地下一階の新社屋完成

●9階には多目的ホールを設置し、音楽普及活動に向けたイベント事業をスタート。

平成2年

株式会社ミディア設立

●コンピューターミュージックのハードおよびソフトの卸販売のため、同業務を分離独立。新規事業としてスタートさせる。

平成12年

デジタル楽器部を株式会社ミディアに移管

●それに伴い、東銀座に新店舗を開設する。

平成16年

創立130周年

●記念として十字屋通信を創刊。

平成18年

銀座十字屋ハープ&フルートサロンをリニューアルオープン

平成19年

株式会社ミディアを株式会社ディリゲントに改称

平成20年

銀座十字屋ハープ&フルートサロン吉祥寺をオープン

平成25年

社名を株式会社十字屋から株式会社銀座十字屋に変更

平成26年

創立140周年 株式会社ディリゲントを吸収合併

令和6年

創立150周年

- トップページ

- 会社概要