ハープ人名事典

-

フランスのハープ奏者、教育者。ハープとバスーンを学び、20歳のときにUSA国際ハープ・コンペで優勝、リリー・ラスキーヌ・コンペでは3位など、短期間に一挙に重賞レースを制し、表舞台に躍り出た。カナダ、フランス、イタリア、ベルギーなどでのコンサートに加え、アメリカ国内でのリサイタル・ツアーも経験し、ブリュッセル、ミュンヘン、バイエルンなどのオーケストラにおけるハーピストとしても活躍。アメリカ、ベルギーで定期的なマスタークラスを主宰している。ライオン&ヒーリーのレコード・レーベルで、ハープのための最初のCD「Dance」を録音。好評を博している。

関連商品のご案内

-

アメリカのハープ奏者、作曲者。音楽一家に育ち、最初はピアノを習ったが、14歳のときに叔父に教わったハープに魅せられすぐに習得してしまい、アリス・二クスの紹介で放送局の楽団で演奏するようになる。20歳でシカゴに出てピアニストで生計を立てるようになるが、夫になるジャズ・クラリネット奏者のジョー・マルサラと出会い、キャスパー・リアードンに次いで女性としては初めて公共の場でジャズ楽器としてハープを演奏した。ドラマーのバディ・リッチ、シェリー・マン、ギタリストのチャーリー・バード、トランペット・編曲者のニール・ヘフティなど、後のジャズ界の大立者になる音楽家と交流し、自らもトリオを結成し、ハープで自作曲「ハープ・ブギウギ」などを披露し、人気を博した。またハリウッド映画「風と共に去りぬ」の主役のスクリーンテストを受け、端役で出演したこともある。

-

フランスのハープ奏者。9歳でパリ音楽院に入学してリリー・ラスキーヌに学び、15歳でプルミエ・プリを得て卒業。1956年からコンセール・コロンヌの首席ハープ奏者を務め、1958年からパリ・オペラ座の指揮者に就任した。1961年からロジェ・ブールダンとのデュオ活動や、ヴィオラ奏者のコレット・ルキアンを加えての三重奏など、室内楽の演奏を積極的に行った。1971年からベルサイユ音楽院の教授を務めた。

-

パラグアイのアルパ奏者、ギタリスト、作曲家。「アルパの父」といわれるフェリックス・ペレス・カルドーソから連綿と続いてきた伝統アルパ奏法を受け継ぐ最後の巨匠とされ、現役のアルパ奏者の中で、最も高い評価を受けている一人である。6歳からアルパを始める。20代の頃からソリストとして、世界中へ演奏旅行した。アルパ演奏の他、ギター演奏や作曲も手がける。演奏曲目はパラグアイの民族音楽を中心に、ラテンアメリカの音楽、ボレロ、バラードなど幅広い。アルパの演奏は楽譜を用いず指の動きを師弟の間に伝承していくのが基本であるが、体得しているパラグアイ伝統曲のレパートリー数でアパリシオの右に出る者はいないと言われ、アルパの神様として尊敬を集めている。

-

エルサレム・ルービン音楽舞踊アカデミー卒業後、ポール・ベン・ハイムの指導の下で作曲を学び、イータン・ルスティッヒ*との指揮を受け、イスラエル作曲家の会長を務めた。イスラエルのエルサレム・ルービン音楽院アカデミーの音楽・作曲の教授とサミュエル・ルビン・イスラエル音楽アカデミーでも教鞭を執るなど、イスラエルを代表する作曲家といえる。ヨーロッパ音楽の伝統にアラブ音楽を取り入れた、個性的な作風で知られる。ハープのソロ曲が多く、「ソナタ」、「オリエンタル風トッカータ」等がある。

-

アルメニア人作曲家。モスクワで音楽を学び、レーニン賞も受賞。プロコフィエフ、ショスタコーヴィチと共にソヴィエト3巨匠の一人と称された。「仮面舞踏会」、「ガイーヌ」の「剣の舞」などがつとに有名だが、ハープのために「オリエンタル・ダンス」「トッカータ」を残している。

関連商品のご案内

-

アメリカのハープ奏者、ピアノ、オルガン奏者。デトロイト生まれ。クラシック音楽を学んだ後、ジャズ・ピアノをモダン・ジャズの巨人バド・パウエルに師事。1962年頃に夫でジャズの偉大なサックス奏者ジョン・コルトレーンと出会い、彼との共演も続けながら1966年に結婚するが、翌年には死別している。同時代に活躍した女流ジャズ・ハーピストのドロシー・アシュビ―とともにジャズ・ハープの礎を築いたが、アシュビ―と比べ、前衛音楽に傾倒していった。インパルス・レーベル他に10枚以上のアルバムを残している。彼女の次男でサックス奏者のラヴィ・コルトレーンが、アリスの死後、新進気鋭の女流ジャズ・ハーピストのブランディー・ヤンガーを発掘し、共演している。

-

オーストラリアのハープ奏者、教育者。13歳でシドニー音楽院において初リサイタルを行い、21歳で第8回イスラエル国際ハープ・コンテスト最優秀賞を受賞したとき、最初に国際的な注目を集めた。世界のオーケストラにゲストとして迎えられながら、オーストラリアの主要交響楽団や室内楽管弦楽団と定期的に演奏を続けている。また、教育者としてロイヤルアカデミーロンドン、クリーブランド研究所、ジュリアード音楽院、カーティス研究所、フランクフルト音楽大学などでハープを教え、現在もオーストラリア国立アカデミーで教鞭を執っている。オーストラリアを代表するハープ奏者といえる。

-

ベルギー出身のフランスのハープ奏者・作曲家。ハープ独奏曲を数十曲も手がけ、なかでも「泉」が名高い。ほかに、他に「鬼火」「オリエンタル」「小さなワルツ」「バラード」「子守唄」がある。また他者が作曲したハープ以外の楽器のための作品を、ハープ用に編曲している。また、教育者としても有名で、パリ音楽院ハープ科の教授を1884年から没年まで務め、20世紀の数々の重要なハープ奏者たちを育成した。門人には、アンリエット・ルニエ、マルセル・トゥルニエ、カルロス・サルセード、マルセル・グランジャニー、リリー・ラスキーヌ、ピエール・ジャメらがいる。

関連商品のご案内

-

アルゼンチンを代表する作曲家。1938年、ブエノスアイレス音楽院を卒業。1945年から1947年にかけてアメリカを訪れ、アーロン・コープランドに学んだ。その後帰国し、作曲家協会を共同で設立した。数々の音楽家を指導した後、1968年からアメリカへ戻り、1970年からヨーロッパに移住した。彼が作曲した「ハープ協奏曲作品」は数少ないハープのための協奏曲として、今もしばしば演奏されている。タンゴの巨匠アストル・ピアソラは、ヒナステラ初期の弟子であった。

関連商品のご案内

-

フランスの作曲家、教育者。印象主義から新古典主義に進み、ラヴェルとともにドビュッシー亡き後のフランスの楽壇をリードした。門人には、エリック・サティやエドガー・ヴァレーズらがいる。ハープ曲では、1919年に唯一のハープのソロ曲「即興曲」を書いている。

関連商品のご案内

-

ロシアの作曲家、教育者、指揮者。ペテルブルク音楽院院長を1986年から10年以上務め、かけて務め、ロシア革命後のレニングラード音楽院への改組を担った。ショスタコーヴィチは弟子である。1928年にソ連を亡命、パリに定住してから、二度と帰国しなかった。8つの交響楽、バレエ作品、協奏曲など多数残した。ハープでは、「ヴァイオリン協奏曲」でペダルチェンジが多いパートがある。

関連商品のご案内

-

18世紀ボヘミアの作曲家、コントラバス奏者。チェコ語で、フランチシェク・アントニーン・レスレル。ドイツ語で、フランツ・アントン・レスラーの表記有。ドイツに移住して宮廷楽長を務めた。多作家で、40数曲の交響曲や協奏曲、声楽曲を残した。ハープでは、「ハープまたはクラヴサンのためのソナタ」を6曲1785に出版した。

関連商品のご案内

-

後期ロマン派における、チェコ国民楽派を代表する作曲家。スメタナとともにボヘミア楽派と呼ばれる。アメリカに渡り、音楽院院長として音楽教育に貢献する傍ら、ネイティブ・アメリカンの音楽や黒人霊歌などを吸収し、自身の作品に反映させている。交響曲第9番「新世界より」、「スラブ舞曲集」などの代表曲がある。ハープが登場する曲は、「スラブ狂詩曲第3番」変イ長調である。

関連商品のご案内

-

イギリスのハープ奏者、コンティヌオ奏者。教会の聖歌隊員として音楽活動を始める。ケンブリッジ大学で数学を学んだ後、ロンドン・アーリー・ミュージック・センターで声楽と通奏低音奏法の研鑽を積む。1988年の「トラジコメディア」共同主宰の後、1994年にザ・ハープ・コンソートを結成した。バロック・ハープの名手として活躍する一方、世界の檜舞台でバロック・オペラやオラトリオを指揮し、高い評価を受けている。

-

フランスの作曲者・指揮者。1901年に「ミュラ」でローマ大賞を受賞した。指揮者としては、ボストン・オペラハウス等で活躍。ドビュッシーの親友としてつとに有名で、彼の曲のオーケストレーション、編曲も手掛けた。ハープの独奏曲としたフランス風とスペイン風と題した「2つのディヴェルティスマン」、室内楽曲では「エドガー・アラン・ポー『赤い死の仮面』よりハープと弦楽四重奏のための幻想的な物語」を作曲。本曲は1909年にクロマティックハープのために書かれ、後に1924年に現在のペダルハープのために書き直された。第一次世界大戦に従軍し、負傷と毒ガスのために病み、亡くなっている。

関連商品のご案内

-

フランスの作曲家、教育者。音楽一家に育った割に、芸術家になることを反対され、ソルボンヌ大学で哲学を学び、反って創作意欲が増した。エドガー・ヴァレーズに師事し、師の影響で十二音技法、実験的音響、打楽器への偏愛など、調性からの解放を掲げた前衛的な作品を多く書いた。晩年は、CM音楽まで手掛け、「音楽のジキルとハイド」とも称された。国立音楽協会の設立メンバーにも奈を連ね、パリ音楽院教授も務めた。ハープ曲では、「ハープと室内管弦楽のための協奏曲」がある。また来日した際、日本のパチンコにどっぷりとはまってしまい、数年後には「二台ピアノのためのパチンコ」という作曲をするまでに至った逸話がある。

関連商品のご案内

-

ブルガリアのハープ奏者。アメリカに移住して、インディアナ大学で、スーザン・マクドナルドに師事。1992年にカーネギー・ホールのリサイタル・ホールでニューヨークデビューした。1992年、ブルガリアアメリカン大学の創設者の一人となった。その大学で、彼女はハープやピアノの理論及び実践の授業を受け持っていた。2008年、彼女の生徒たちは、バルカン半島で初めて、チャイコフスキーの「四季」のフルバージョンを演奏した。語り草になっている演奏の最も有名なものの1つは、2002年にジュネーヴで開催された第8回世界ハープ会議でのものである。ここで彼女は、左手の部分麻痺に苦しんでいたにも関わらず、6台のハープのアンサンブルのトップと独奏を見事に務めた。

-

ベルギーのハープ奏者、教育者。2010年12月よりウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席ハープ奏者を務める。リリー・ラスキーヌ国際ハープ・コンクール優勝、ミュンヘン国際音楽コンクール入賞・聴衆賞など、国際コンクールにおける受賞多数。マーストリヒト大学オランダおよびアスペン音楽祭アメリカで教鞭を執る。

関連商品のご案内

-

フランスのハープ奏者・作曲家。敬虔で禁欲的な信仰心のうちに、清貧に甘んじて過ごしたが、女性の社会進出がまだ受け入れられなかった時代にあって、自立し成功した女性芸術家の先駆者となった。十代の頃から弟子をとり、独自のハープ指導法を確立した名教師としても知られ、直接指導した著名な門弟にカルロス・サルツェードやマルセル・グランジャニー、ハーポ・マルクス、スーザン・マクドナルドらがいる。第二次大戦中は、演奏機会が減ったこともあって、出版社の要望に応じて、「ハープ奏法」の執筆に傾注した。この著書は、後にグランジャニーやディリング、マクドナルドら主要なハープ奏者によって教材に採用され、世界中の音楽学校に伝播して行った。代表的な曲に、「伝説」「いたずら小鬼の踊り」「バラード」などがある。

関連商品のご案内

-

フランスの作曲家・編曲家・指揮者・音楽教師。姓はビュセール、ビュッセール、ビュッセーとも表記。1893年にローマ大賞音楽部門の覇者に。指揮者としては、ドビュッシーを支持者であり、マスネの最も近しい擁護者となった。パリ音楽院作曲科の名教師としても声望があった。101歳という長寿を全うしたので、長寿王と言う異名もある。多彩なジャンルの曲を残したが、主なハープ作品としては「演奏会用小品」「バラード」「プレリュードとダンス」「日本の旋律による即興曲」などがある。

-

イギリスのハープ奏者、教育者。ウェールズで育ち6歳でハープを始める。イスラエル国際コンクールで優勝。世界25か国を演奏して回り、長らくロイヤル・カレッジ・オブ・ミュージックの教授を務めている。現在、世界中の国際競技会へ定期的に演奏、審査員参加を果たしており、日本における登竜門である埼玉県草加市文化協会主催の「日本ハープコンクール」への審査来日でもお馴染み。

-

ロシアの作曲家。ペテルブルク・マリンスキー劇場のバス歌手の息子として生まれた。1869年にペテルブルク音楽院に入学。1902年からリムスキー=コルサコフに作曲法と管弦楽法を師事。バレエ音楽の大家であり、「火の鳥」「ペトルーシカ」「春の祭典」という三大バレエ音楽を書いている。1939年にハーバード大学での講義の依頼を受け渡米、その後はアメリカ西海岸で永住している。ハープでは、「火の鳥」の序曲、「オルフェウス」に登場するほか、最近では新鋭サーシャ・ボルダチョフがしばしば「ペトルーシカ」を、ソロもしくはデュオにおける十八番として演奏している。

-

フランスの女流ハープ奏者。ニース音楽院を卒業後、渡米しジュリアード音楽院で研鑽を積んだ。サンフランシスコ交響楽団のハープ奏者を務めた後、フランス国立管弦楽団のハープ奏者として活躍。現在は、エコール・ノルマル音楽院教授など、幅広く後進指導も務めている。

関連商品のご案内

-

フランス出身のハープ奏者。リヨンの生まれ。地元リヨンでジェルメーヌ・ロレンツィーニにハープを学び、1983年にパリ音楽院でプルミエ・プリを取得し、同年のミュンヘ国際音楽コンクールのハープ部門で2位入賞を果たした。その後、1986年のジュネーヴ国際音楽コンクールのハープ部門で3位に入賞し、1988年のイスラエル国際ハープ・コンクールで優勝を果たした。2006年にはパリのシャンゼリゼ劇場でフィリップ・エルサンのハープ協奏曲の初演で独奏を務めた。教育者としても知られ、主な弟子たちにエマニュエル・セイソン、レミー・ヴァン=ケステレン、福井麻衣などがいる。

-

モルドバ生まれでアメリカのハープ奏者、教育者。1999-2001年にはブカレストのナショナル・ミュージック大学で学び、2002年、ボストン・コンサバトリーで音楽学士を継続するために移籍した。イスラエルにおける第17回国際ハープ・コンテストで優勝。2015年にアメリカ国籍を取得して以来、ボストンをベースに活躍している。ボストンの殆どの交響楽団や、故郷モルドバやブカレストなどの交響楽団への客演も多数。CDの吹き込み参加では、スティング、スティーヴン・タイラー、クリス・ボッティなどに加え、チェロ奏者のヨーヨー・マの録音にも参加している。2015年からは、ボストン・ハープ・フェスティバルを開催するなど、活動を多極化させている。

-

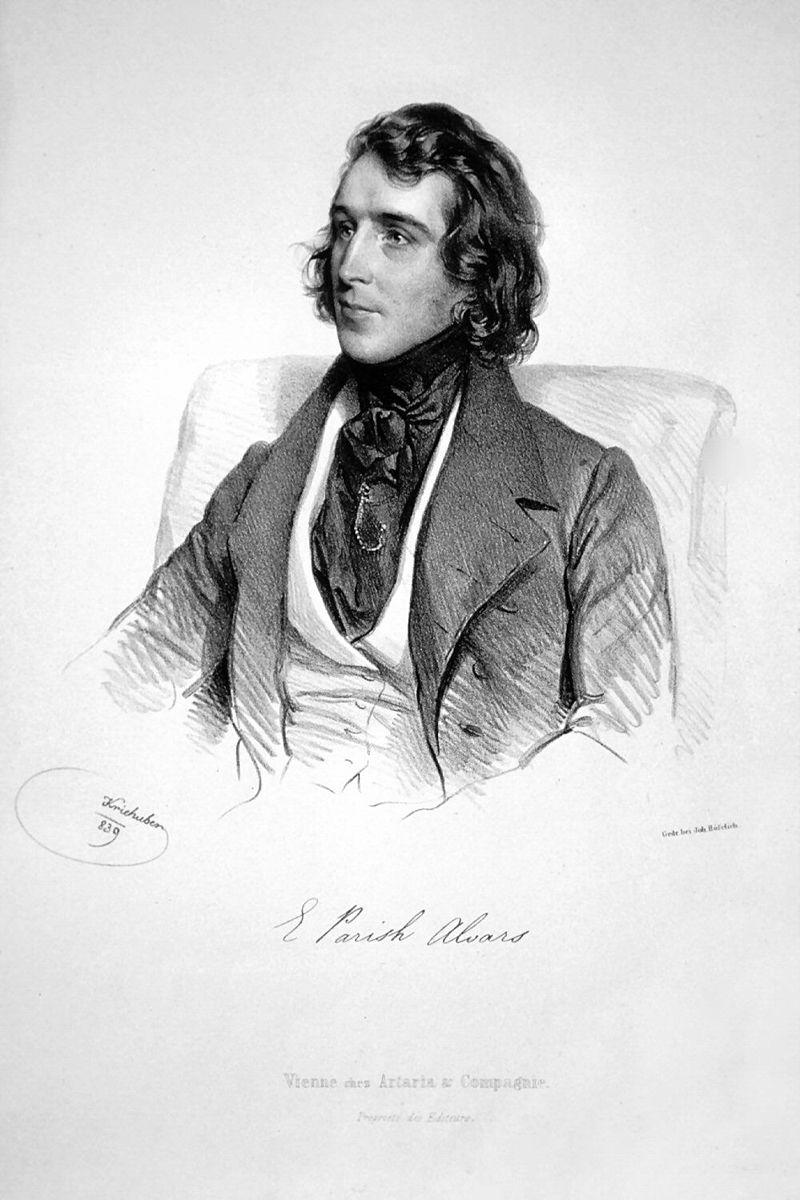

1820年にボクサに師事するため、ロンドンへ移住。8年にわたる勉強を終え、フィレンツェで歌や作曲を学んだ。1830年代前半は、ドイツ・北欧・ロシアへ楽旅に明け暮れ、大衆音楽を吸収し、1934年からウィーン宮廷歌劇場のソロ・ハーピストに就任。1840年代には再びコンサートを開くようになり、その演奏に触れた作曲家ベルリオーズは驚嘆し、彼を「ハープ界のリスト」と讃えた。「序奏、カデンツァとロンド」「マンドリン」「セレナード」など百曲以上に及ぶといわれるハープソロ曲のほか、「ハープ協奏曲ト短調」、「小協奏曲」「二台のハープのための小協奏曲」なども残した。

関連商品のご案内

-

イタリアの作曲家・音楽評論家・音楽教師。イタリアのルネサンス音楽に開眼。フィレンツェ音楽院の教壇に立ち、1917~1923年まで院長に就任後、ミラノ音楽院院長に転出。成熟期に作曲された「交響曲イ調」は、「皇紀2600年奉祝曲」として日本政府より打診され、初演された後1940年12月7日に録音された。ハープ曲としては、「ハープ協奏曲変ホ長調」を残している。

-

ドイツ/スイスのハープ奏者、教育者。バーゼル音楽院とブリュッセル王立音楽院でも学ぶ。トゥルニエの弟子ミレイユ・フロールに師事。またドイツのフライベルク音楽学校と故郷バーゼル音楽院で長年に渡って教鞭を執った。クラシックとバロック両方のハープを演奏、現代音楽の支持者でもあるウルスラの妙技と解釈の能力は、多くの現代作曲家に評価されている。エリオット・カーター、ハンス・ヴァルナー・ヘンツ、夫のハインツ・ホリガー、ヴィトルド・ルトスワフスキ、武満徹など多くの作曲家が彼女のために作品を書いた。シュヴァイツアー博士の信奉者で、彼の精神的な仕事を継続して行う組織の創立メンバーの一人でもあった。

-

ブラジルの作曲家。独学で作曲を勉強し、クラシックの技法にブラジル独自の音楽観を取り入れた作風で知られる。ヴィラ=ロボスは、南米のみならず、20世紀を代表する作曲家の一人であり、多作家としても知られ、その夥しい作品数は20世紀最大とも言われる。苦学・放浪しながら、パリへ留学。帰国後は、リオ・デ・ジャネイロの音楽院の院長に就任し、ブラジルの音楽水準向上に寄与した。ハープの作品としては、「ハープ協奏曲」と「ギター、フルート、オーボエ、サクソフォン、チェレスタ、ハープのための神秘的六重奏曲」などがある。

-

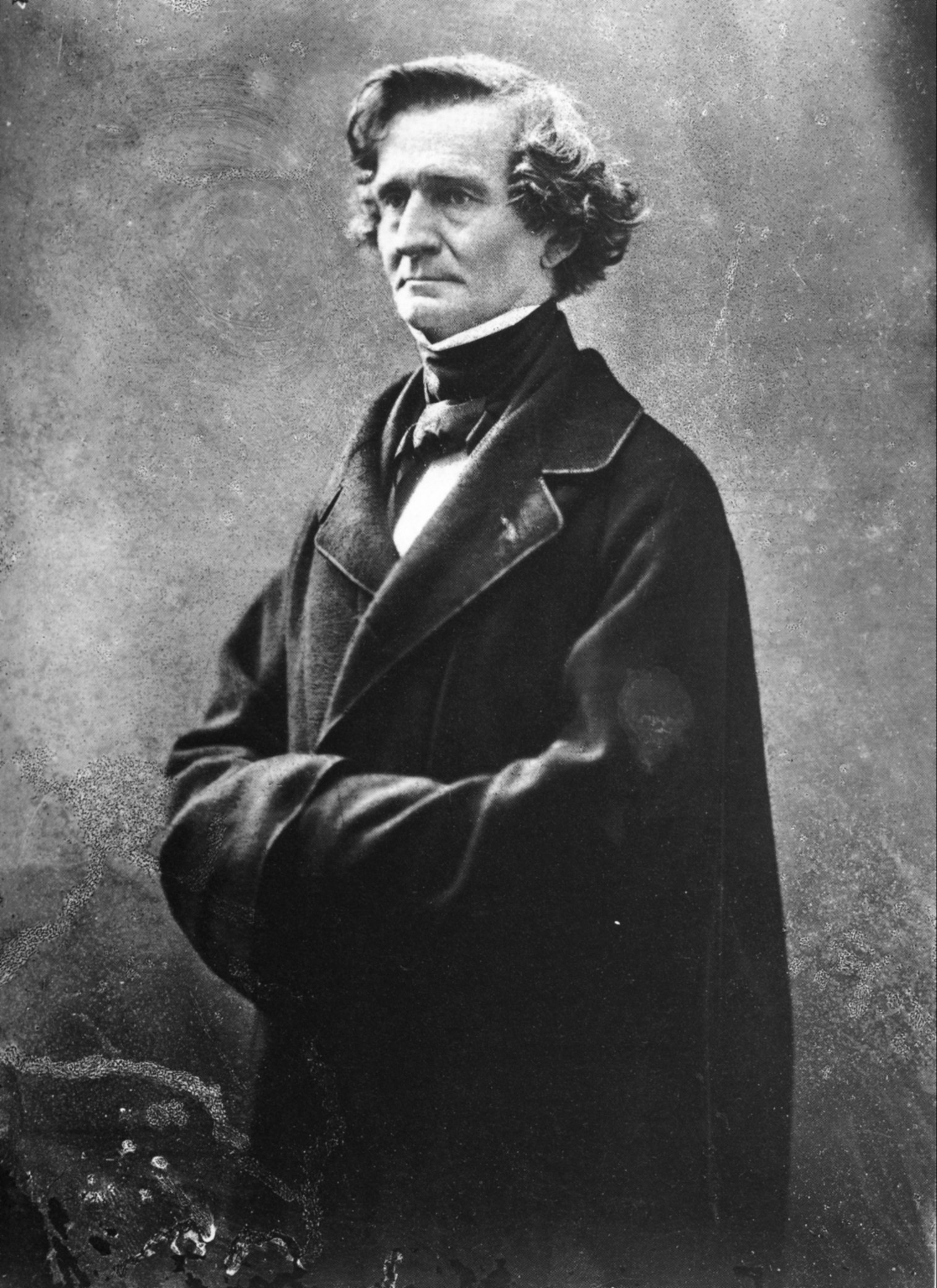

「幻想交響曲」でよく知られているフランスのロマン派の作曲家、指揮者である。フランスに早くからベートーヴェンを持ちこんだことでも知られ、文学から影響を受けた楽曲が多い。有名な「幻想交響曲」では、第2楽章でハープが2台起用されている。

-

コロンビア生まれのハープ、アルパ奏者。伝統音楽ムシカ・ジャネーラを学んだ後、16歳でNYに乗り込みジャズと邂逅。ラテン・ジャズのサックス奏者パキート・デリベラに認められ、一気にその実力は世界的な注目を受ける。2014年はキューバ出身の超絶ピアニストであるゴンサロ・ルバルカバとブルーノート東京で共演を果たした。楽器をエフェクターに繋ぎ、ベース・ライン、メロディー、テンション・コードを同時に演奏するという独創的テクニックは、まさに彼独自のもの。最近の活動としては、日本のジャズ・ピアニストである上原ひろみとのコラボレーションをスタートさせている。

-

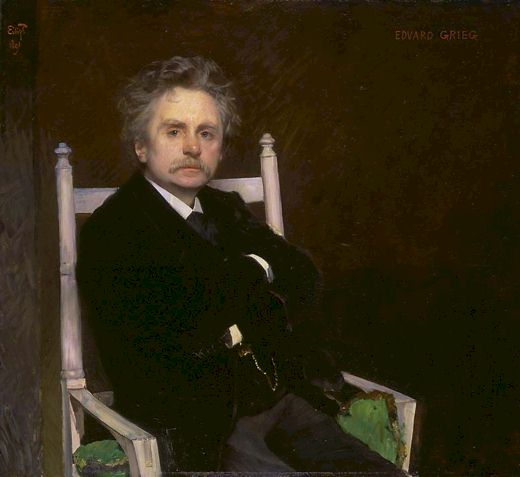

ノルウェーの作曲家。ライプツィヒ音楽院にて作曲、ピアノを学ぶ。ノルウェーの民族音楽から着想を得て、国民楽派の作曲家として注目された。ピアノの小品も数多く残したため、北欧のショパンと称されることもある。全作品中では「ペールギュント」が世界中で有名であり、ハープも第2組曲で起用される。

-

フランスの作曲家。幼い頃からピアノの天才と称されていたものの、長じてからは公務員生活が長かったため、作曲活動期間は14年と短く、代表作である狂詩曲「スペイン」の作曲者としてよく知られる。ハープのパートはあるが、分散和音、ハーモ二クス、アルペジオなど、あらゆる技巧を駆使する難曲とされている。

-

フランスのハープ奏者。シャポノの生まれ。リヨン高等音楽院を経てパリ音楽院でイザベル・モレッティに師事。2004年にブルーミントンのUSA国際ハープ・コンクール、2009年のミュンヘン国際音楽コンクール・ハープ部門でそれぞれ優勝。2006年にパリ国立オペラのハープ奏者となった。2005年から2009年までロンドン王立音楽院でハープの講座を担当し、2010年以降ニースの国際夏期アカデミーで教鞭を執っている。

関連商品のご案内

-

イタリアのハープ奏者。ソリストや室内楽奏者として、イタリア、イスラエルなどを中心に活躍。その後、ダニエル・バレンボイム、サイモン・ラトルとキリル・ペトレンコなど巨匠の指揮の下、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ロンドン・フィルハーモニア・オーチェストラ、スカラ座などの最も重要な幾つかの世界のオーケストラで、ハープ奏者として活躍するようになる。現在は、2015年以来、マルコ・アンガス指揮のプロメテオ・アンサンブルとコラボレートし、現代音楽の分野にも進出している。CDではフルートと組んだニーノ・ロータによるフェリーニ映画音楽集「Amarcord…Rota」、ドビュッシーの「神聖な舞曲と世俗的な舞曲」や「Tailleferre,Britten,Hosokawa」等で近代の名曲を発掘するなど、活躍の場を広げている。

-

カナダのハープ奏者。ジュディ・ローマンに師事。すでに10代の頃からコンサートに出演していた彼女は、トロントでイゴール・ストラヴィンスキーの指揮の元、演奏した経験もある。主にカナダはもちろん日米英を巡るコンサート演奏のみならず、スタジオ・ハーピストとして、多くのテレビ番組やコマーシャル、映画音楽などで活躍、パーシ―・フェイス、ヘンリー・マンシーニ、トニー・ベネットらとも共演を果たしている。

-

アメリカのハープ奏者、教育者。オハイオ州トレドで生まれ、10歳でハープンを演奏し始めた。その後、インディアナ大学のスーザン・マクドナルドに師事。名門フィラデルフィア交響楽団の首席ソロイストを20年近く務めている、フィラデルフィアの顔である。ベースをフィラデルフィアに置きながら、アメリカ国内はもちろんカナダ、イギリス、中国、イタリア、メキシコなどのオーケストラで客演実績が多数ある。またカーティス音楽院、ボイヤー音楽学校でも教鞭を執る。

関連商品のご案内

-

フランスのハープ奏者、教育者。イスラエルの国際ハープ・コンテストで優勝した初のフランス人女性。マルセル・トゥルニエの最後の弟子のひとり。5大陸で、ソロ・ハープスティストとしてだけでなく、フルート、ヴァイオリン、チェロ、歌手などと組んで、様々なハープ編成で演奏。その後は、教育に情熱を燃やし、リヨンやニースなどで多くの弟子を育てる。

関連商品のご案内

-

フランスの作曲家。法律を学んでいたが、24歳でパリ音楽院に入り、マスネ、フランクに作曲を学ぶ。交響曲、室内楽、歌曲、歌劇など幅広い分野での作曲を手がけた。41歳のときに作曲したヴァイオリンと管弦楽のための「詩曲」が群を抜いて有名。同曲には、ハープがフィーチャーされている箇所がある。

-

イギリスのハープ奏者、教育者。15歳でコンチェルト・デビューをロンドンで飾り、それがザ・タイムズに賞賛されて以降、ベルリン・フィルで演奏、各国の様々なハープ大会で受賞する。その後、クラシックに留まらず、ポップス、ヒップホップ、フュージョン、バレエなど多岐に亘る競演を重ね、エレクトリック・ハープの分野にも進出。現在は、バーミンガム音楽院で教鞭を執っている。Photo/IvanBarra

-

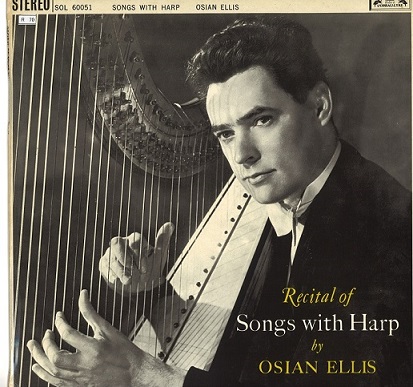

英国ウェールズ出身のハープ奏者。10歳よりアルウェナ・ロバーツの下でハープを学ぶ。その後奨学金を得てロンドン王立音楽院でグウェンドリン・メイソンにハープを師事した。1959年よりメイソンの後任教授として1989年まで奉職した。1961年よりロンドン交響楽団の首席ハープ奏者に就任する一方でメロス・アンサンブルにも参加し、自らの名前を冠したハープ・アンサンブルも主宰した。

-

イタリアの作曲家、音楽学者、指揮者。ボローニャ出身。1913年からローマに出て教育者としても活動した。1908年までは演奏家、とりわけヴァイオリン奏者やヴィオラ奏者として活動していた際、ロシアに渡りニコライ・リムスキー=コルサコフと出逢って5ヶ月におよぶ指導を受けて、その精緻な管弦楽法に強い影響を受けた。その後、作曲家に転向した。近代イタリア音楽における器楽曲の指導的な開拓者の一人である。ハープのパートは、交響詩「ローマの松」より第3曲目「ジャニコロの松」にある。

関連商品のご案内

-

1910年パリ音楽院の演劇科に入学し、後に作曲科に転向した。音楽院の途中で第一次世界大戦のために海軍士官として従軍し、終戦後に復学して1919年に「詩人と妖精」でローマ大賞を受賞した。無類の努力家でいろいろな分野に優れた作品を残し、その高潔な人物像と相俟って多くの支持を集めた。娘がハーピストであったために「トリオ」、「フルートとハープのための間奏曲」といった佳曲を残している。

関連商品のご案内

-

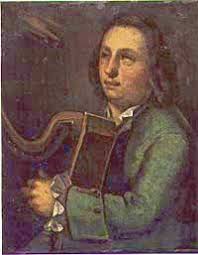

アイルランドの伝説的な盲目のハープ奏者にして作曲家。今日知られているだけで200を超える曲を遺し、アイルランドで「国民的作曲家」「アイルランド最後の吟遊詩人」と称せられている。アイルランド各地を旅し、ほぼ50年に渡って、それぞれの土地の雇い主のための歌を作り歩いた。1976年から発行されていたアイルランドの50ポンド紙幣に肖像が使用されていた。代表作は、「シーベグ・シーモア」処女作、「エレナー/エレノア・プランケット」「キャロランのコンチェルト」「音楽ヘの別れ」最後の作品など。

関連商品のご案内

-

カナダ・ケベック州のハープ奏者。自国とアメリカのニューヨークでハープを学び、カナダ音楽コンクールを始めとする、あらゆるコンクールで優勝もしくは重賞を獲得する。2008年頃に、フランスなど海外での演奏を本格化させ、同年ヨーロッパ賞を受賞。現在、カナダを代表するハープ奏者のひとりである。

-

ロシアのハープ奏者。音楽一家に生まれ育ち、5才ですでにモスクワ音楽院に準備入学し、翌年にはコンサバトリー・コンサートホールに出演していた。早熟の天才と呼ばれ、1999年のリリー・ラスキーヌ・コンテストのジュニア部門で優勝、ロシア大統領賞受賞を果たし、14歳のときにあのウィーン・フィルハーモニーで1週間だけメストレの代役を務めたこともある。2003年に遂にイスラエル国際ハープ・コンクールで優勝し、その実力を世界に知らせしめた。2005年には初のアメリカ・ツアーを行うなど、ますます活躍の場を広げている。

関連商品のご案内

-

アメリカ出身のイタリア人ハープ・メーカー、ハープ奏者。サルヴィハープの創始者。イリノイ州シカゴに生まれる。音楽一家で兄は、シカゴでも有数のハープ奏者として活躍していた。第二次大戦時は、海軍へ入隊。海軍バンドのハープ奏者だった。戦後シカゴに戻った彼は、演奏者としてのみならず、イタリアの楽器メーカーであった父に学び、同時にハープの修繕も手掛けるようになった。その後、自身もニューヨークでトスカニーニ、ブルーノ・ワルター、レオポルド・ストコフスキーといった大物指揮者のもとで演奏したが、ハープ製作への想い断ちがたく、1954年ニューヨークで初めて自作のハープを作った。翌年、イタリア・ジェノヴァへ移住。最初は、12人の職人を雇って始めたハープ事業を、やがて1987年にアメリカを代表するハープ・メーカーを買収するまでに発展させた。

関連商品のご案内

-

ルーマニア系ドイツ人ハープ奏者、教育者。母から最初のハープとピアノのレッスンを受け、ハインリッヒ・ベルガー音楽学校でピアノのレッスを受ける。1999年からドイツ・ライプチヒでハープを本格的に学ぶ。2010 に音楽学校「フェリックス・メンデルスゾーン-バルトホルディ」を卒業。その後、スイスのジュネーブのHEMでソリスト演奏の修士課程に入る。2012年からベルギーのブリュッセルのKCで修士課程に入る。2013からダニエル・バレンボイムの指導の下、ベルリン市立劇場のオーケストラアカデミーのメンバーになる。

現在、オーストリアで教鞭をとる。イザベル・モレッティ、ジャーメイン・ロレンツィーニ、デビッド・ワトキンス、エリザベス・フォンタン・ビノシュ、スーザン・マクドナルドらに師事した。

-

オーストリアの音楽家。古典派音楽の代表格で、ハイドン、ベートーヴェンと並んでウィーン古典派三大巨匠の一人である。ハープとの繋がりは、「フルートとハープのための協奏曲」1曲に尽きる。1778年にパリのドゥ・ギーヌ公爵親子とアドリアン・ルイ・ドゥ・ボニエール公爵のために作曲された。ボニエール公爵と彼の娘がフルート好きであり、娘の結婚する際に依頼されたという。モーツァルトが実はフルート嫌いで、ハープとの協奏曲を作るに当たり、調性も演奏しやすいハ長調を選び、典雅で上品で、かつ聴き応えのある協奏曲に仕上がっている。後に、ハープがフルートと相性の良い楽器であると認知される端緒ともなった。

関連商品のご案内

-

イギリス・ウェールズのハープ奏者、教育者、作曲家。6歳でハープを学び始め、ロンドンで学んだ後、ナンシー・リチャーズ賞など、若者対象のハープの重賞を獲得し、1999年にリリー・ラスキン国際ハープ・コンクールで優勝して、一躍世界にその名を上げた。2000年から2004年までウェールズ王子の公式ハプスピストであり、ロイヤルウェールズ音楽院カレッジの客員教授と王立音楽アカデミーで教鞭を執っている。同時期にピアノを学び続けて、ピアニストとしても熟練の演奏家と目されている。ウェールズを代表するハープ奏者である。

関連商品のご案内

-

フランスのハープ奏者。15歳でピエール・ジャメに師事。1970年には、フランス国立管弦楽団のメンバーとなり、国際的なソリストへの道を歩む。その8年後には、同楽団の主宰者となる。ハープのレパートリーを広げるため、様々なジャンルのレコーディングに参加するのみならず、映画音楽やミュージカルにも興味を示し、それが縁でフランスの映画音楽の権威で、ジャズ演奏家であるミシェル・ルグランと結婚。2013年まで夫婦だった。

関連商品のご案内

-

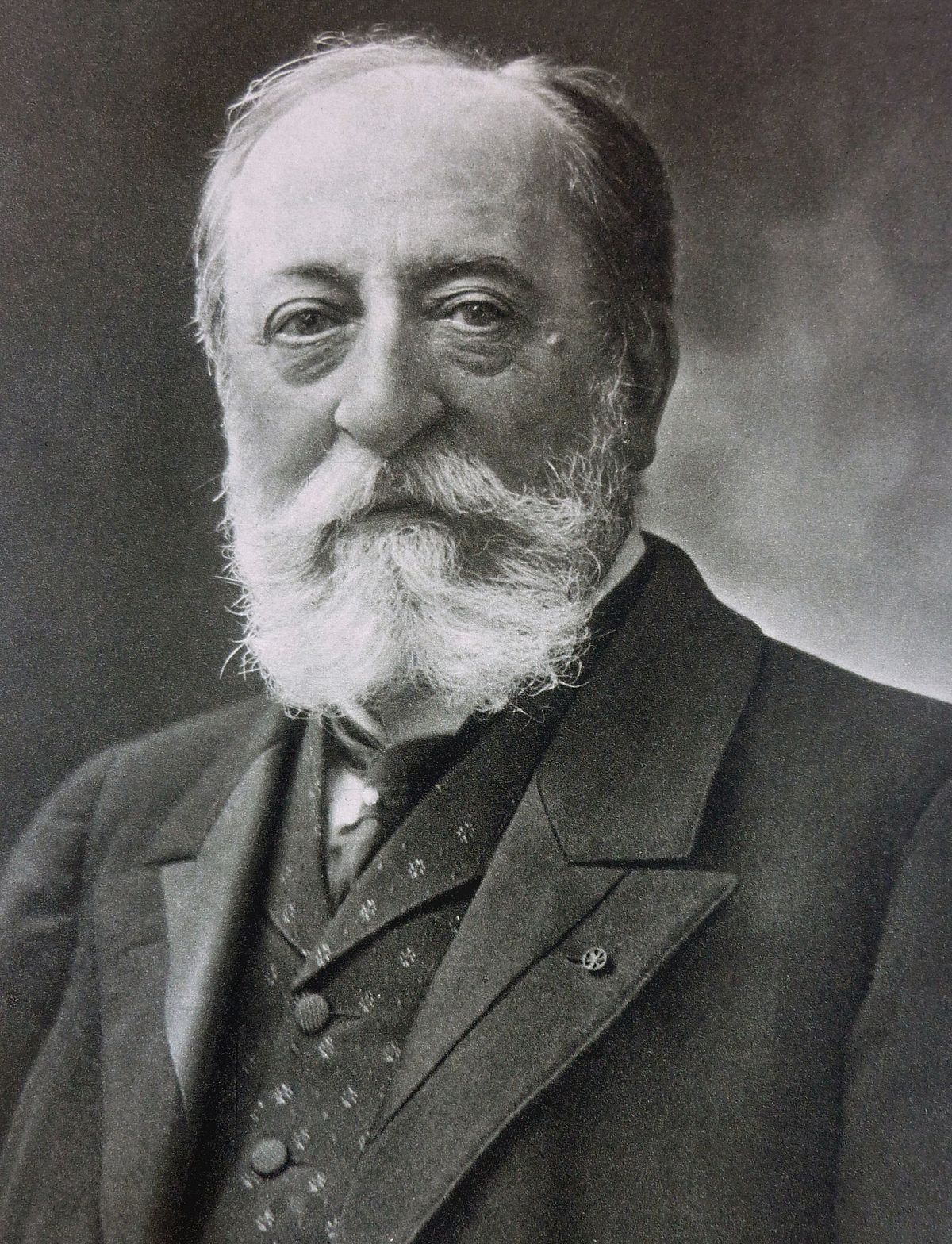

フランスの作曲家、ピアニスト、オルガニスト。モーツァルトと並び称される神童で、2歳でピアノを弾き、3歳で作曲をしたと言われている。また、10歳でバッハ、モーツァルト、ベートーヴェンたちの作品の演奏会を開き、16歳で最初の交響曲を書いた。13歳でパリ音楽院に入学して作曲とオルガンを学ぶ。やがて作曲家兼オルガニストとして活躍した。1871年にはフランス音楽普及のために、フランク、フォーレらとともに国民音楽協会を設立した。博学を極めたが、音楽に関しては保守的とされ、印象派台頭中にも近代音楽を否定していたが、今ではフランス国民音楽の推進者だった故の言動と解釈されている。ハープでは、「ハープのための小協奏曲」、「ハープのための幻想曲」、「ヴァイオリンとハープのための幻想曲」を残した。また、管弦楽曲でハープを使用するのは、「サムソンとデリラ」より~バッカナムダンスがある。

関連商品のご案内

-

アメリカのハープ奏者、作曲家、アレンジャー、女優。美しき双子ハープ奏者として、まずインターネットから人気に火が付いた。ウィートン・カレッジでハープを学び、クラシックのハープ演奏を主体にしていたが、次第に現代の音楽:ポップス、ハードロック、ゲーム音楽、映画音楽などのハープ・アレンジと電子ハープにおける演奏に傾倒していった。ユーチューブに70以上のビデオをアップし、20万人以上のフォロワーを持ち、視聴回数も2,500万回を超えている。

-

イギリスのハープ奏者。人気のブロードキャスターであり、黎明期の公共メディアに早くから出演し、ハープとピアノを同時に弾くなど、曲芸的な技もみせたのは、ハープ奏者としての実力に裏付けがあったから。放送を通じてハープの啓蒙に寄与した。

-

アメリカのハープ奏者・作曲家・指揮者・ピアニスト・教育者。フランス生まれのスペイン人。サルセードとも表記。ハープ奏者として、歴史上最も偉大なヴィルトゥオーソ達人のひとりに数えられている。またエドガー・ヴァレーズの盟友として前衛音楽の普及に尽力したことでも名を残している。一方、盟友エドガー・ヴァレーズとともに、前衛音楽の普及にも尽力した。常にハープの新しいレパートリーを捜し求め、新しい様式による新作を委嘱・創作した。新奏法の中には、爪で弦をこするグリッサンドやトレモロ、弦の根元を弾きながら同時に響板を叩く奏法もあった。後にアメリカへわたり、ハープ・コロニーをつくり、ハープの啓蒙に尽くした。「天使のように奏でるためには、悪魔のように練習しなければいけない」という名言を残した。代表作に、「花火」「夜の歌」「古代様式の主題による交響曲」など。

関連商品のご案内

-

チェコの作曲家、ヴァイオリン奏者。22歳でウィーンの宮廷歌劇場管弦楽団のメンバーとなる。ハイドン、モーツァルト、ヴァンハルらとカルテットを組むほどの腕と人気を誇った。後に30歳までハンガリーの司教の元で楽長を務め、チェコのシャフゴチ伯爵がパトロンになったことから、チェコに終生住み、35ものオペラも書いた。ハープ曲としては、「ハープ協奏曲イ長調」がある。

関連商品のご案内

-

作曲家で、大バッハの次男。父の友人テレマンの作曲様式を継承し、古典派音楽の基礎を築いたと云われている。ハイドンやベートーヴェンらに影響を与えたという。彼が作曲した「ハープ・ソナタ」1762年はオリジナルのハープ作品としては最も古いもののひとつで、原本は「ハープのためのソロ」という。メロディーとバス・ラインの和音が添えられた小品集であるが、これを組み合わせたソナタとして、1940代にニーマンが刊行し、その後ツィンゲルやグランジャニー、ヴァイデンザウルなどがそれぞれ編曲を施した。小品を組み合わせてソナタにしているため、版によって楽章の順が違ったり、調が違ったりしている。題名表記もツィンゲル版では「SoloforHarp」となっている。

関連商品のご案内

-

ドイツロマン派の作曲家、ピアニスト、指揮者、教育者。作曲初期にはメンデルスゾーンやシューマン、ショパンの影響が顕著であったが、のちにはブラームス作品のもつ綿密さや堅固な構成力が加味された。創作数は出版作品だけで300曲を超え、未出版の作品を数えると千曲以上ともいわれる。保守的でいわゆるソロの際の見せ場などは嫌ったため、彼の死後は次第に演奏者のレパートリーからは外れて行ったようだ。様々な分野の曲を書いているが、「ハープ協奏曲ホ短調」がある。

関連商品のご案内

-

フランスの作曲家・指揮者。音楽一家に育ち、17歳でパリ音楽院に入学。作曲と対位法をマスネに、オルガンをフランクに師事し、19歳でローマ大賞を受賞した。印象主義的な和声感覚と平明で甘美なロマン派的作風で知られ、代表作はバレエ音楽「シダリーズと牧羊神」。ハープにまつわる曲は、「ハープと管弦楽のための小協奏曲」「愛する国への旅」「即興的奇想曲」などがある。コロンヌ管弦楽団の指揮者としては、目利きとしても知られ、「ダフネスとクロエ/ラヴェル」「火の鳥/ストラヴィンスキー」など、新しい才能ある作曲家の作品を、多く初演したことでも知られている。

-

フランスの作曲家。1896年にパリ音楽院の作曲科教授となり、1905年から1920年まで同院長に就任した。作品は繊細と洗練をモットーとし、フランス人の気質が横溢する作曲家である。ハープの作品は「即興曲」と「塔の中の王妃」の2曲がある。前者の即興曲は、自分の愛人の父親であった名ハーピストのアッセルマンに捧げられ、後にピアノのための即興曲に書き改められた。編曲した作品としては、フルートとハープの「子守歌」や「シチリアーノ」がよく演奏されている。また、「レクイエム」でもハープは起用されており、ペダルを多用するピースである。

関連商品のご案内

-

アメリカのハープ奏者。カーティス音楽院でクラシック・ハープを学び、フィラデルフィア交響楽団、シンシナティ交響楽団で演奏した。その後、ジャズの世界に興味を持ち、ダンスフロアでしばし演奏し、ソロ演奏やパフォーマンスのジャズ楽器としてハープを用いた最初の演奏家と目されている。ブロードウェイ・ミュージカルや映画で演奏し、レコードも多く残した。特に、ジャズ・ミュージシャンとしてはジャック・ティーガーデンやポール・ウィットマンのアルバムに、その名が刻まれている。

-

19世紀末からのフランス印象派の中心人物で、後世に多大な影響を残した大作曲家である。特にハープのためのソロ曲を残したわけではないが、室内楽の「フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ」、「ハープと弦楽のための神聖な舞曲と世俗的な舞曲」を始め、ピアノ曲の「アラベスク」「亜麻色の髪の乙女」「夢」「小舟にて」などもハープ用に編曲されて、そのまま演奏されているケースが多い。管弦楽曲におけるハープの使用に関しては、フルートとのコンビネーションが必須の「小組曲」、2台のハープが出てくる「牧神の午後への前奏曲」、難易度も高い「交響詩・海」がある。

関連商品のご案内

-

オランダのハープ奏者、アート・イベント・ディレクター。オランダ音楽賞、イスラエル・国際ハープ・コンクール、ヤング・コンサートなどで賞を受賞した最高賞を受賞した。オランダを代表するハープ奏者のひとりとして、ニューヨークのカーネギー・ホールとリンカーンセンター、ロンドンのロイヤルアルバートホールとロイヤルオペラホール、ベルリンのコンツェルトハウスなど世界で最も有名なステージで演奏する一方、ハープ以外の多くのジャンルのアート・イベントのプロデューサーとしても活躍している。その実力をいかんなく発揮したCD「グウィネス・ウェンティンク」に、彼女の魅力が詰まっている。

関連商品のご案内

-

フランス生まれのハープ奏者。8歳からハープに目覚め、ジャクリーヌ・ボローとカテリーヌ・ミシェルに師事。パリとロンドンで政治・経済も学ぶ。16歳の時に、パリ・ハープ・コンクールで優勝、その後、カーディフ、ミュンヘン、ウィーン、エルサエレムでの主要な国際コンクールでも数々の賞を受賞。25歳という若さで、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のソロ・ハーピストに就任、02年にはアンドレ・プレヴィンの指揮でウィーン・フィル史上、ハーピストとして初めて「ハープ協奏曲」を演奏した。また、ハンブルク音楽大学教授に就任し、ジュリアード音楽院、桐朋音楽大学、上海音楽院、トリニティ音楽院等でも、定期的にマスタークラスを開講している。

関連商品のご案内

-

オーストリアのウィーンで活躍した作曲家・指揮者である。交響曲と歌曲の、近代における巨人として知られる。マーラーの交響楽の中に、ハープが登場する場面が、2曲ある。「交響楽第1番」と「交響楽第5番第4楽章」である。

-

イギリスの作曲家、教育家。ロンドンの王立音楽院で音楽を学んだ。王立音楽院ではトロンボーンも学び、卒業後はオーケストラ奏者として生計を立てていたこともある。晩年までロンドン近郊にあるセント・ポール女学校の音楽教師の職にあり、その傍ら作曲活動を行った。1913年頃の占星術への傾倒がきっかけとなり、代表作の組曲「惑星」を作曲したという。たが、実際は全般的に合唱のための曲を多く遺している。またイングランド各地の民謡や東洋的な題材を用いた作品、吹奏楽曲でも知られる。ハープのパートは、「惑星」から第7曲海王星に出てくる。

関連商品のご案内

-

ドイツ生まれでイギリスに帰化した作曲家。バロック期を代表する重要な作曲家の一人である。ハープのソロ曲としては、「ピアノまたはハープのための主題と変奏」だけだが、「パッサカリア」や「シャコンヌ」といった曲も、そのままハープで演奏されることが多い。「ハープ協奏曲ロ短調」「ハープまたはチェンバロまたはオルガンのための協奏曲」も有名。

関連商品のご案内

-

ロシア生まれのハーピスト。5歳でハープを始め、同年コンサートデビュー。その後、卓越した演奏力で“天才少年”と騒がれ、9歳の時、リトアニア国立交響楽団との協演でヘンデルのハープ協奏曲を披露。早くもオーケストラデビューを果たす。サンクトペテルブルク国立音楽院を卒業後はカトリーヌ・ミシェルとサラ・オブライエンに師事。スイスのチューリッヒ芸術大学に入学後はマスタークラスを開講しながら音楽院へと進学する。これまでにUFAM国際ハープ・コンクール第1位をはじめ、リリー・ラスキーヌ国際ハープ・コンクール、サンクトペテルブルク国際ハープ・コンクール/ゴールデンハープなど、名だたる国際コンクールで受賞。2005年には世界ハープ会議でソロ・リサイタルを開催。現在もヨーロッパを中心に、各国で演奏ツアーやマスタークラスを開講し好評を博す。

関連商品のご案内

-

「フランス近代歌曲の父」とも呼ばれる作曲家。パリ音楽院に学び、ローマ大賞受賞。1859年のオペラ「ファウスト」が有名で、ハープも同曲で起用される。後半生においては、バッハの「平均律クラヴィーア曲集」第1巻第1曲の前奏曲に旋律をかぶせた「アヴェ・マリア」や、後に映画監督アルフレッド・ヒッチコックのテレビ・シリーズでテーマ音楽に用いられて有名になった「操り人形の葬送行進曲」などを作曲した。

関連商品のご案内

-

イスラエルのハープ奏者、教育者。エルサレムで育ち、家族がフランスへ引っ越し、パリでイザベル・モレッティに師事。2006年のイスラエル国際ハープ・コンテストで優勝した。その後、ナンシー・アレンにニューヨークのジュリアード音楽院で学んだ。イスラエル室内楽プロジェクトや室内アンサンブル「TreVoci」を結成するなど、ソロ演奏のみならず世界各地で演奏旅行を行っている。また、ブルックリン・カレッジで教鞭をとり、2017年シーズンでフィンランド放送交響楽団の主席ハープ奏者に就任。レコーディングも積極的に行っている。

-

カナダのハープ奏者、教育者。カーティス音楽院に学び、ジュディ・ローマンに師事。モントリオール交響楽団の首席ハープ奏者としてのみならず、カナダと世界各地で演奏、ATMAクラシック・レーベルに、多くの録音を残している。1994年以来、オーケストラ・シンフォニー・デ・モントリオの校長ハープ教授を務めていた。現在は、マッギル大学で教鞭を執っている。

-

フランスの女性作曲家。パリ音楽院で学んだ後、シャルル・ケクランとラヴェルに師事。シャブリエ、サティの影響を受けたというさわやかな作品を残す。コクトーに「耳のマリー・ローランサン」と称賛された。ハープの作品は、「小協奏曲コンチェルティーノ」と「ハープのためのソナタ」がある。

関連商品のご案内

-

フィンランドの作曲家。ヘルシンキ音楽院で学ぶ。青年期にヴァイオリニストを志望し、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のオーディションも受けたこともあるが、後に作曲に専念する。1899年に、「愛国記念劇」の音楽を発表。この曲の7曲目が改作されて交響詩「フィンランディア」作品26として独立し、自身の代名詞となり、国民的作曲家となった。ハープが登場するのは、「トゥネラの白鳥」「カトレア組曲」「交響曲第六番」である。

-

フランスの有名な音楽家一家に生まれた作曲家・ハープ奏者。18世紀のロココ様式の時代のフランスのハーピストで、マリー・アントワネット王妃にソナタを提供している。現在その「ハープ・ソナタ」が数曲残されている。また1784年に「ハープ演奏技法」という著作を出版している。

関連商品のご案内

-

ボヘミア出身の作曲家でありハープ奏者。ヤン・クシチテル・クルンプホルツという表記もある。楽器製作者とともに、ハープの改造や奏法に取り組み、それまでになかったハープのための作品を残した。ハーピストとしては実父に学び、作曲家としてはハイドン自身に対位法を師事した。ハープのソロ曲やフルートとハープのソナタを50曲と前奏曲を12曲、協奏曲を6曲残した。またハープの製造にも関与、強弱を使い分ける2種類のペダルを発明し、現在のペダルハープへと繋がった。だが、やはり優れたハーピストであった妻アンヌ・マリーの不貞と駆け落ちに落胆し、最期はセーヌ川に身を投げて自殺した。

関連商品のご案内

-

フランス・マルセイユ生まれのフルート奏者。パリ音楽院に入学。わずか5ヶ月でプルミエ・プリを得て卒業した1947年にジュネーヴ国際コンクールで優勝。1956年からパリ・オペラ座管弦楽団の首席奏者となった。20世紀の最も偉大なフルート奏者と云われる。フルートを、ピアノや弦楽器と同じように大聴衆の鑑賞に堪えうる楽器として世界へ認識させた最初の演奏家である。絶頂期にハープのリリー・ラスキーヌと共演し、フルートとハープの相性の良さを証明した「グリーンスリーヴス」という決定版的銘盤がある。

関連商品のご案内

-

フランスのボルドー生まれの作曲家・ピアニスト。パリのエコール・ノルマルで学んだ後、パリ音楽院で研鑽を積み、15歳の時ピアノで一等賞を、19歳で作曲部門のローマ大賞を受ける。主として室内楽曲をはじめとする器楽曲の作曲/新古典主義派で知られるが、母がハーピストだった影響からか、ハープの作品も多く、フルートのランパルとハープのラスキーヌに捧げられた「フルートとハープのためのソナタ」、「協奏曲」、「コンチェルティーノ」、ソロ曲に「シチリア風変奏曲」「演奏会用練習曲」「序奏とトッカータ」「サラバンド」などがある。

関連商品のご案内

-

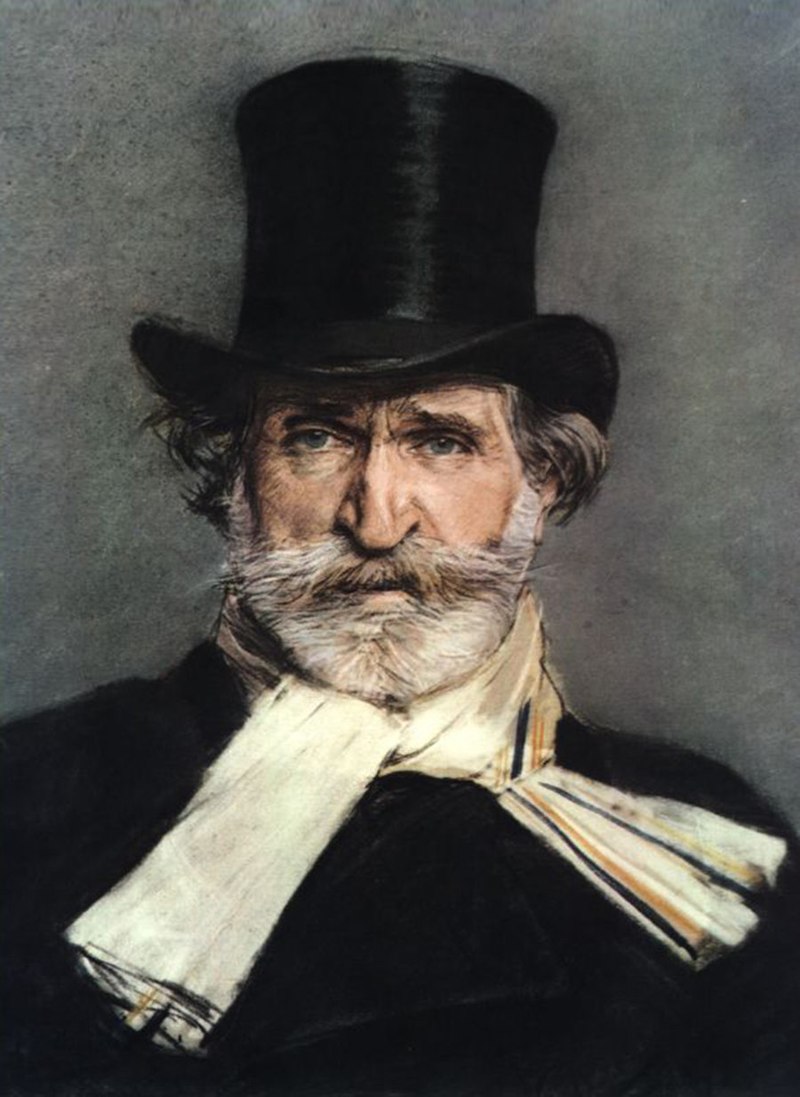

19世紀を代表するイタリアのロマン派音楽の作曲家であり、主にオペラを制作した。代表作は「ナブッコ」、「リゴレット」、「椿姫」、「アイーダ」などがあり、それらによってイタリアン・オペラに変革をもたらした。ハープにおいては、2台のハープが使用されるオペラ「運命の力」序曲がある。

関連商品のご案内

-

アメリカ生まれで、カナダのハープ奏者。1947-1956年まで、カルロス・サルツェードに師事した。米・カーティス音楽院で夫と出会い、夫がトランペット奏者としてカナダのトロント交響楽団に雇われたのを機に、カナダへ移住する。自らも主任ハープ奏者に就任、1991年に引退するまで着任していた。1966年からはトロント大学で教鞭を執り、弟子を多く育て、ハープの啓蒙に寄与した。2015年、カナダの名高いハープ奏者として芸術界へ貢献したということで、カナダ勲章を授与された。

関連商品のご案内

-

アメリカ・ネバダ出身のハープ奏者及びシンガーソングライター。5歳のときハープを学びたいと両親に懇願し、了承されたが、小さすぎたジョアンナに講師がハープを教えたがらず、まずはピアノから始めてみてはどうかと諭され、渋々ピアノのレッスンから始める。しばらくした後、ようやくハープのレッスンを受けられるようになり、10代の頃はハープの演奏に夢中になった。そうした背景から、ハープ、ピアノ、ハープシコードを駆使したフォーク/実験的音楽で、3作目「ハヴ・ワン・オン・ミー」をリリース。ビルボードのデジタル・アルバム・チャートで16位にまで上り詰めた。2014年からは、女優としてホアキン・フェニックス、ベニチオ・デル・トロといったハリウッド・スターとの共演も果たしている。

-

6歳からスイスでハープを学び、ベルン音楽院を経て、マリア・グラーフに師事、その後グザヴィエ・ドゥ・メストレ、イザベル・モレッティにも学び、オーケストラでの演奏も経て、イスラエル国際ハープコンクールで準優勝を飾る。「ポスト・メストレ」としてアレクサンダー・ボルダチョフ、エマニュエル・セイソン、レミー・ヴァン=ケステレンの三羽烏に次ぐ“第四の男”として存在感を増している。

-

ウェールズのハープ奏者。存命中は、当時最も称賛されたハープ奏者、作曲家の一人であった。王立音楽院でハープを学び、ハーピストとしてヨーロッパ中で活躍。1871年から王立音楽院の教授とビクトリア女王付きのハープ奏者として活躍しながら小品や練習曲を多く残し、その洗練された技巧は高く評価された。作風はウェールズの民俗音楽を用いながらも古典的な様式で書かれたもので、分散和音と上昇するアルペジオを巧みに用いたハープならでは音色が魅力的。とりわけ「吟遊詩人の祖国への別れの歌」は、有名である。

関連商品のご案内

-

イタリアのハープ奏者、教育者。イタリア・ベニスのベネディット・マルセロ音楽院を経て、パリ音楽院でピエール・ジャメと学ぶ。1959年に、イスラエル初の国際ハープ・コンクールで第1位。1964年にジュネーヴ国際音楽コンクールで第1位。パリのグランプリ・デュスクも受賞した。晩年は、ブリュッセル王立音楽院で教鞭を執っていた。

-

アメリカのハープ奏者、教育者。アンリエット・ルニエに師事。演奏者として数多くのレコードも吹き込んでいるが、特に教育者として著名で、世界最大規模といわれるインディアナ大学のハープ部門の会長、ジュリアード音楽院、南カリフォルニア大学、アリゾナ大学のハープ教育部門のトップを歴任、世界各国でもマスタークラスを開講してきた。また才能発掘の場として、USAインターナショナルハープ・コンクール、世界ハープ会議のディレクターも務め、国際的なハープ・コンクールの創設・陪審に数多く携わっている。

関連商品のご案内

-

ベルギー出身のフランスの作曲家、オルガン奏者。一家でパリへ移住した後、パリ音楽院に学ぶ。リストやショパンにも才能を注目されたが、教会のオルガン奏者であり続けた。1871年にサン=サーンス、フォーレらとフランス国民音楽協会を設立、母校パリ音楽院の教授にも迎い入れられた。代表作である「ヴァイオリン・ソナタ/イ長調」「交響曲/ニ短調」は、最晩年に発表された。ハープは、「交響曲ニ短調」第2、第3楽章で起用されている。

関連商品のご案内

-

ロシアの作曲家、ピアニスト、指揮者。帝政期のロシアに生を受け、サンクトペテルブルク音楽院で作曲・ピアノを学ぶ。ロシア革命後、シベリア・日本を経由してアメリカへ5回渡り、さらにパリに居を移す。20年近い海外生活の後、1936年にソヴィエト連邦へ帰国。多くのタイプの楽曲を残したが、自身が優れたピアニストであったことから多くのピアノ作品があり、ピアニストの重要なレパートリーであることが多い。ハープが使われる曲は、「ロミオとジュリエット/第一組曲、第二組曲」と、ハイレベルな技術を要求される「ヴァイオリン協奏曲」がある。

関連商品のご案内

-

ロシアの作曲家、ピアニスト、指揮者。チャイコフスキーの薫陶を受け、18歳でモスクワ音楽院ピアノ科を、大金メダルを得て卒業。当時双璧をなしていたラフマニノフとスクリャービンは、どちらも飛びぬけて優秀であったことから、金メダルをそれぞれ首席、次席として分け合った。同年、すでに「ピアノ協奏曲第1番」を完成させた。その後、交響楽やオペラも書いたが、十月革命を機に、ロシアを出奔し二度と祖国の地は踏まなかった。1918年の秋にアメリカに渡り、以後は主にコンサート・ピアニストとして活動。ピアノ演奏史上有数のヴィルトゥオーソであり、作曲とピアノ演奏の両面で大きな成功を収めた音楽家としてフランツ・リストと並び称された。ハープが起用される曲に、大曲「シンフォニック・ダンス」がある。

関連商品のご案内

-

1991年ロシア生まれ。5歳でハープを学び、サンクトペテルブルクのリムスキー・コルサコフ音楽院にてアンナ・マカロヴァに師事する。プラハ音楽院やブリュッセル王立音楽院でハープ界の女王とも呼ばれるヤナ・ボシュコヴァのもとでも研鑽を積む。若くして数々の国際コンクールに優勝・入賞を繰り返し、2005年リリー・ラスキーヌ国際準優勝、07年ドイツ・フランツ・ヨセフ・レイニル財団コンクール優勝並びに審査委員長賞など、数々の栄誉に輝くが、09年サンクトペテルブルク・ゴールデン・ハープ国際コンクールでの優勝で、サンクトペテルブルク・マリインスキー歌劇場音楽監督ヴァレリー・ゲルギエフの目に留まり、11年に同歌劇場管弦楽団の首席ハーピストに抜擢される。次代の女性ハーピストのホープと目されている。日本における初リサイタルも予定されている。

-

1944年にシカゴで生まれ、メンフィス大学で音楽の学士・修士号を得た後、 ハーディング大学で音楽のインストラクターを、西アリゾナ大学で音楽教授を務めた後、カリフォルニアを拠点に定める。1973年から2003年にかけて、4000人の会員を擁する第一ユナイテッドメソジスト教会のオルガニスト/作曲家を務める。オルガン、ピアノ、ハープシコード、ハープ、チェロを演奏、伝統音楽に裏打ちされた新鮮なハーモニーとメロディー、そして繊細な解釈で、多くのハープ・アレンジや譜面を残している。

-

ドイツ・ミュンヘン生まれ。1844年にイギリスに渡って、ハーピストおよび教師として活躍。本来は、カールという名前だが、イギリスに帰化したことを機に、名前をチャールズに改め、ロンドンで亡くなった。ハープの独奏曲に「シルフ空気の精」がある。この曲は当時、イタリアの舞踏家マリア・タリオーニ1830-1891が振り付けをして踊り、評判を呼んだ。

-

メキシコのアルパ奏者、歌手。兄のホセとデュオを組み、その美声を活かした歌声で人気を博す。兄弟に友人のレオナルドが加わり、1952年のトリオ・デルフィネスを結成。メキメキシコでこのトリオが大ヒットして、今もメキシコのどこかのラジオ局が彼らの曲を流しているほどだという。その後南米各地、アメリカケネディ、ジョンソン大統領の住んだ当時のホワイトハウス、ヨーロッパ、ロシアでも演奏旅行で回った。しかし、兄の病でトリオを解散せざるを得なくなり、チューチョはソロで来日、以降18年もの間ホテルニューオータニでレギュラー演奏した。アカデミア・デ・チューチョを、1993年に発足。多くのアルパ奏者を輩出した。

-

イギリスのハープ奏者、作曲家。ロンドンの名門ギルドホール音楽演劇学校で教鞭を執り、門下にクレア・ハミルトンらがいる。ロンドンの王立音楽院で学び、後にフランスでルニエにハープを学んだ。独奏曲に、「小組曲プレリュード~ノクターン~ファイヤ―ダンス」、「ダンス組曲」がある。小組曲は、1961年にアメリカ・ハープ協会の作曲コンクールで1位を受賞した。

関連商品のご案内

-

アメリカのジャズ・ハープ奏者、作曲家。デトロイトに生まれ育ち、最初はクラシックのピアノを習得したが、1952年頃からハープを主楽器と定める。彼女がジャズ・ハープの偉大な先駆者とされるのは、そもそもジャズには不向きではないかとされたハープを持ちこみ、さらに彼女が最も活躍した1950-1960年代は黒人の社会的地位は低く、しかも極めて男性的社会であったジャズ・シーンに女性として斬りこんだという、困難に挑んだからだ。そして、1970年代に入っても意欲は止まず、ついに日本の琴を用いた「ザ・ルバイヤット・オブ・ドロシー・アシュビ―」というアルバムも出す。晩年は、西海岸へ移住してスティービー・ワンダーのアルバムにも参加した。生涯で10枚以上のリーダー・アルバムを残している。

-

アメリカのハープ奏者、教育者。ジュリアード音楽院に学ぶ。1973年には、世界で最も有名な国際ハープ・コンクールの1つであるイスラエルの第5回国際ハープ・コンクールで優勝。パール・チェルトック、リリー・ランスキー、マルセル・グランジャニー、スーザン・マクドナルドらに師事した。1999年以来、彼女は音楽監督で指揮者のローリン・マゼールの下、ニューヨーク・フィルのハーピストとして活躍。また20年近い教育実績もあり、母校のジュリアード、エール大学などで教鞭を執ってきた。多くの録音、コンサートも行っており、グラミー賞にもノミネート経験がある。

-

スペイン出身のハープ奏者。マドリード音楽院のビンセンタ・トルモ・デ・カルボと、ルイーサ・メナルゲスに師事。1925年にパリに留学、マルセル・トゥルニエとジャクリーヌ・ボに師事、翌1926年、同地で初めての公式演奏会デビューを果たす。その後アメリカを訪れ、1934年には北米デビューを果たす。1950年にプエルトリコの演奏旅行で出会った女性と1952年に結婚、スペインに居を定め、サバレタは欧州各地に演奏旅行に出かけた。1959年から1962年までシエナのキジアーナ音楽院でハープの教鞭も執った。サバレタに作品を献呈した作曲家として、ヒナステラ、ミヨー、ヴィラ=ロボス、ロドリーゴといった錚々たる作曲家が名を連ね、それらを合せたサバレタの録音は、300万枚のレコード売り上げに匹敵すると云われている。

-

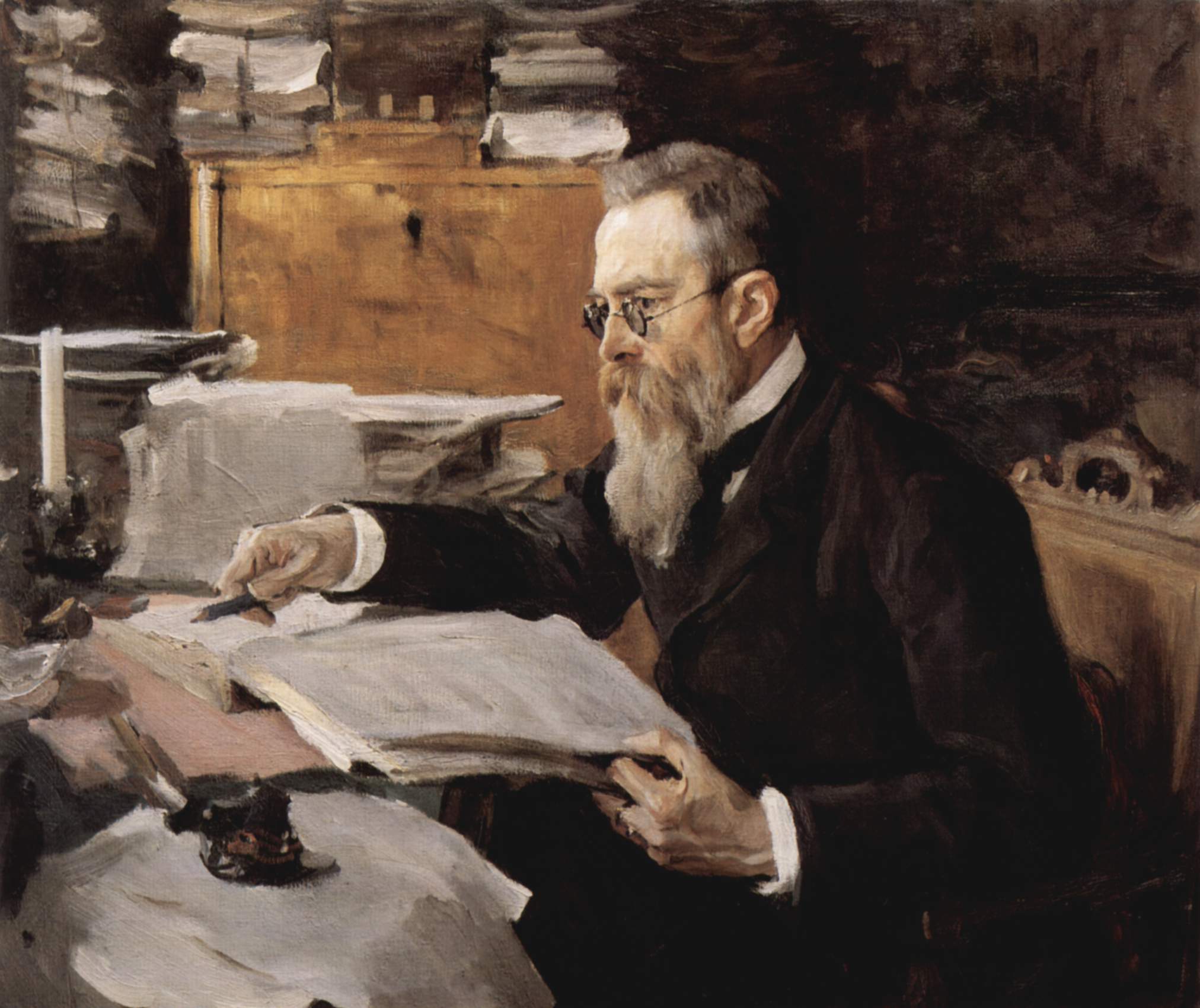

ロシアの作曲家。海軍の軍人でもあった。作曲家のミリイ・バラキレフに才能を見出され、華やかだが客観的で簡潔な作風と言われる。ロシアの民謡・文学を題材にした作品が多い。管弦楽法の大家として知られ、その理論書である「管弦楽法原理」といった実践理論に関する著作をいくつか残し、なかでも和声学の教科書は日本でも広く知られた。ハープが登場する楽曲としては、ソロのカデンツァがある「スペイン奇想曲」、ハープには難度が高い「シエヘラザード」、そして「序曲:LaGrand」がある。

関連商品のご案内

-

アメリカの作曲家、ピアニスト、指揮者。音楽一家で育ち、兄弟のエジオはメトロポリタン歌劇場のバス歌手であった。ヴィットリオ・ジャンニーニに師事。その後マンハッタン音楽学校に入学。1955年からローマのサンタ・チェチーリア国立アカデミアに留学した。1974年のオラトリオ「マーティン・ルーサー・キング受難曲」などで知られている。作風はジャンニーニから受け継いだ新ロマン主義音楽の影響が強い。ハープ曲としては、「ハープのためのソナタ」がある。

関連商品のご案内

-

チェコ系フランス人ハープ奏者。1806年にパリ音楽院に入学し、作曲とハープを学び、1813年にナポレオンの宮廷楽団のハーピストに任命されるも、1817年に通貨偽造・窃盗・重婚の三重の罪に問われイギリスに逃亡。ロンドンでハープの名手として開花する。王立音楽院の創立にともない初代のハープ科教授にも任命されたが、1827年に前歴発覚で辞任。1939年に人妻だったオペラ歌手アンナと駆け落ちし、ヨーロッパ各地から中近東~アメリカ~南米と二人で世界演奏旅行に出向き、最期はオーストラリアのシドニーで没した。ハープに新しい技法を取り入れ、ベル・カント奏法に近い効果をハープから引き出した。8曲のオペラや5曲のバレエ音楽の他に360曲におよぶハープのための作品を残す。今でも練習曲集は名高い。

関連商品のご案内

-

イタリアの作曲家。11歳でオラトリオ、13歳でオペラを作曲し、ミラノ音楽院、サンタ・チェチーリア音楽院で学んだ。その後アメリカに渡り、カーティス音楽学校に学んだ。帰国後ミラノ大学に入学し、卒業後は音楽教師となり、その傍らクラシック音楽の作曲家として活動を開始。1942年以降、映画音楽の作曲も始めた。1951年、当時新進気鋭の映画監督として注目を集めたフェデリコ・フェリーニと出会い、その後巨匠フェリーニの映画の殆どの音楽を手がけた。またフランシス・フォード・コッポラ監督の「ゴッドファーザー」の音楽はロータの代表作となった。ハープ曲としては、1945年にハープ奏者のクレリア・ガッティ・アンドロヴァンディに捧げた「サラバンドとトッカータ」がある。

関連商品のご案内

-

アメリカのヴォードヴィリアン、マルクス兄弟の四男、ハープ奏者。トーキー以降のアメリカ映画界で、コメディに関しては、ナンセンスかつシュールな笑いでマルクス兄弟が席巻していた。ハーポは、映画で決してしゃべらない唖役を通し、動きや小道具で笑わせた。またハープ奏者としても有名で、ほとんどの映画でハープを演奏するシーンが挿入されており、その超絶技巧は間違いなくプロ顔負けで、ハープの啓蒙・伝播に一役買った。晩年に「ハープ・バイ・ハーポ」「ハーポ・イン・ワイファイ」、「ハーポ・アット・ワーク」といったレコードも出している。

-

ドイツの作曲家、指揮者、ヴィオラ奏者。その他にもヴァイオリン、クラリネット、ピアノなど様々な楽器を弾きこなす多才な演奏家であった。第一次世界大戦後、ロマン派からの脱却を目指し、新即物主義を推進。20世紀ドイツを代表する作曲家として同時代の音楽家に強い影響を与えた。また生涯に600曲以上を作曲。交響曲やオペラばかりではなく、オーケストラを構成するほぼすべての楽器のためのソナタを作曲した。1939年に書かれた「ハープ・ソナタ」もそのひとつである。

関連商品のご案内

-

アメリカのハープ奏者、教育者。カーティス音楽院で学び、同窓にカルロス・サルツェードがいる。ニューヨークへ移り、CBSテレビのオーケストラでハープを担当。エド・サリバン・ショーなどでも活躍する。ハープのアルバムも吹き込んだ。後に、アメリカ・ハープ協会の代表を務めたこともある。

関連商品のご案内

-

ベネズエラの代表的アルパ奏者、作曲家、プロデューサー。ウーゴ・ブランコとも表記。叔父ホセ・マンソ・ペローニが作詞・作曲した「モリエンド・カフェコーヒー・ルンバ」や「ベツレヘムのブリトー」など、故国の音楽を世界中で大ヒットさせたことで知られる。世界的に知られた「コーヒー・ルンバ」が、実は日本だけの通り名であるのは、オリジナル曲はリズム形式がそもそもルンバではなく、ブランコが生んだオルキデアというリズム形式であり、邦題が正されないまま今日に至っているからである。

-

イタリアのオペラ作曲家、指揮者。10代のうちに交響曲、オペラ、カンタータなどを作曲し、その才能を認められミラノ音楽院に学ぶ。15曲のオペラと1曲のオペレッタ、管弦楽曲や声楽曲、歌曲、ピアノ曲を残した。オペラ界においては、友人でライヴァルのプッチーニと双璧と謳われるも、ムッソリーニのファシスト政権が誕生すると、スカラ座の監督の席を狙って彼らに接近したため、第二次大戦後は全財産没収、ローマのホテルで寂しく亡くなった。代表作「カヴァレリア・ルスティカーナ」の再評価と共に、今は名誉回復している。そして、同曲の間奏曲にハープがフィーチャーされている。

関連商品のご案内

-

フランスの作曲家。10歳でパリ音楽院に入学してミヨー、メシアンに作曲を学び、ローマ大賞を受賞。後にカナダに移住してケベック市の音楽院で作曲科の教授を務める。彼の妻はハーピストで、彼女のために1955年に「ハープ・ソナタ」を書き上げている。

関連商品のご案内

-

パリ音楽院でフランクにオルガンを、マスネに作曲を学ぶ。ピアノ、オルガン、作曲で一等賞をとり、19歳でローマ大賞を得る。後にフランクの後任として聖クロティルド寺院のオルガニストに、1903年からはコンセール・コロンヌの副指揮者、1910年から32年までコロンヌ管弦楽団の指揮者を勤め、名指揮者と謳われた。パリ音楽院に戻り、要職もこなした。ハープ曲は、パリ音楽院のコンクール用に書かれた「即興奇奏曲」と「ハープと管弦楽のための小協奏曲」、「フルート、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロとハープのための自由な変奏とフィナーレ」の3曲がある。

関連商品のご案内

-

フランスのハープ奏者、教育者。アルフォンス・アッセルマンに師事。19歳でパリ音楽院の第一位を獲得し、31歳のとき五重奏団を形成。1945年にピエール・ジャメ五重奏団に名を改め、世界中を演奏旅行し、名声を得た。多くのレコード吹き込みも残している。また、気難しいドビュッシーのお気に入りのハープ奏者であったとも云われている。教育者としても知られ、1946-1963年にパリ音楽院、フォンテーヌブローのアメリカ音楽院で教授を務めるなど、晩年は後進の指導に情熱を傾けた。

関連商品のご案内

-

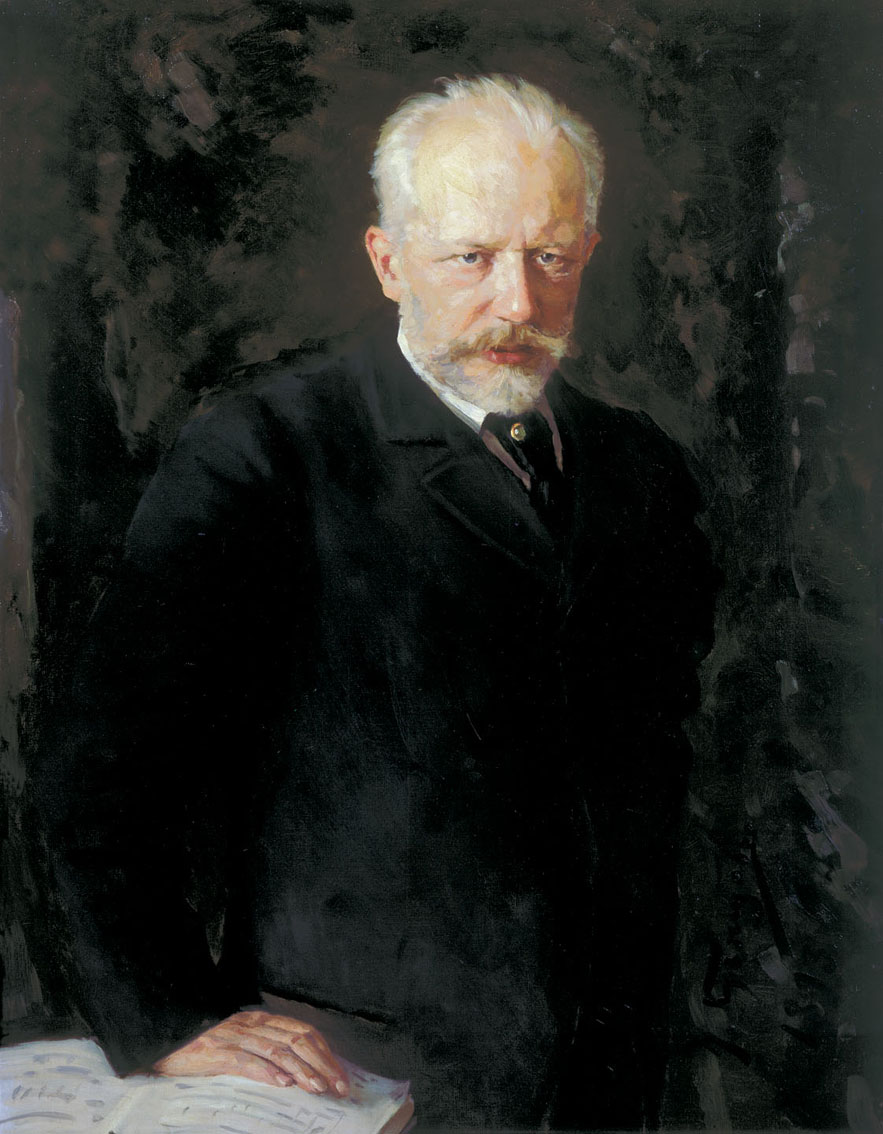

ロシアを代表する偉大な作曲家。作品は多岐にわたるが、とりわけ後期の交響曲・バレエ音楽・協奏曲などが愛好されている。偉業が称えられ、ロシアでは数々の音楽学校や楽団、コンクールなどにチャイコフスキーの名がつけられている。世界的な権威を誇り、世界3大コンクールのひとつ国際コンクールや、12年間にわたり彼が教鞭をとったモスクワ音楽院は、「チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院」と改名されている。ハープでは、「白鳥の湖」「眠りの森の美女」「くるみ割り人形~花のワルツ」「ロミオとジュリエットで使用され、いずれもハーピストたちの垂涎の的である。

関連商品のご案内

-

イタリアのハープ奏者、作曲家。ケルティックハープ・オーケストラの創立者。4歳のとき、ミラノ・アカデミー「G.Verdi」にてピアノ演奏を学び始め、ミラノ音楽院を卒業する。アイルランド、ブルターニュにてハープ奏者のミルドフィン、エウロン、その他多くのハープ奏者に師事。2016年時点までに、ヨーロッパ・アジア各国での公演数は500回を超えた。2002年オーケストラケルティックハープ・オーケストラを創設、アルバム「TheMist」は12万枚を超えるセールスを記録した。また慈善家としても知られ、2011年の東日本大震災直後に単身来日、東北の被災地、避難所で23のコンサートを開催、欧米の音楽家で最初に被災地に入ったのも彼であり、叙勲経験も多い。

-

オランダのハープ奏者。ロッテルダムで生まれ、ハーグの王立音楽院でローザ・スピアに師事し、その後アーヘンのオーケストラにハープ奏者として入団した後、1933年アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団に第2奏者師・スピアが第1奏者として加わった。1945年からは第1奏者に昇格、1961年に退団するまで務めた。1961年からはエドゥアルト・ファン・ベイヌム財団を設立して理事を務め、国際ハープ週間を年に1回開催して、ハープ音楽の新作を委嘱する活動を展開し、オランダにおけるハープ啓蒙に一役買った。

-

ベルギー生まれ。パリッシュ=アルバースの弟子。ヨーロッパ~中近東諸国まで演奏活動を行ったハープの名手。また作曲家としても楽器の特性を生かした技巧的で親しみやすい小品を多く残す。「演奏会用練習曲」などが有名。

関連商品のご案内

-

パラグアイのアルパ奏者、作曲家。17世紀にヨーロッパからアメリカ新大陸に伝わったとされるアルパの楽器構造や演奏技術を著しく高め、パラグアイ音楽の伝承曲をまとめただけでなく、自身も数々のアルパの曲を作曲した。アルパを中南米だけでなく、世界的に認められる芸術の域にまで完成させた功績から「アルパの父」と呼ばれている。代表曲に「鐘つき鳥」がある。

-

ドイツロマン派の作曲家、指揮者、ピアニスト、オルガニスト。早熟の天才であり、一度見た楽譜、一度聴いた音楽を完璧に記憶する能力を有していたという。彼はバッハの音楽の復興、ライプツィヒ音楽院の設立など、19世紀の音楽界に極めて大きな影響を与えた巨人であったが、ユダヤ人の家系であったメンデルスゾーン家はドイツにおいて、謂れなき迫害を受けることが多く、反ユダヤ主義のあおりを受けて彼の音楽への貢献は過小評価されてきたが、今日では再評価の機運が一層高まりを見せている。ハープが登場する楽曲としては、「アタリ-」序曲がある。

関連商品のご案内

-

ハープを始めとする弦楽器製作、演奏者の家系に生まれる。ベルサイユ宮殿の礼拝堂のハーピスト、作曲家として活躍した。ルイ16世の王妃マリー・アントワネット御用達のハープ製作者としても有名で、彼女の愛用した美しい装飾入りハープは、今も「ナーデルマン・ハープ」として現存する。1815年に、ボクサの後任としてルイ18世の宮廷ハープ奏者となり、1825年にパリ音楽院の最初のハープ科教授にも就任した。数々のハープ教則本や作品を残したが、「七つのソナチネ」が特に有名。

関連商品のご案内

-

フランスのオペラ作曲家・ピアニスト。19世紀前半のフランス・オペラ界の重鎮。パリ音楽院のピアノ科教授でもあった。現在のペダルハープを作ったセバスチャン・エラールと親交があり、「ハープとピアノのための二重奏曲第一番ハ長調」、「同:第二番変ロ長調」「ハープ協奏曲ハ長調」などを作曲した。

関連商品のご案内

-

フランスのハープ奏者、作曲家。ポレはベテューヌに生まれた。ヤン・クシチテル・クルンプホルツに学び、パリに没した。娘のマリー=ニコル・シモナン1787-1864は、皇后ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネのハープ奏者となり、孫息子のジョゼフ・ポレは1831年から1871年までパリのノートルダム大聖堂でオルガニストと合唱指揮者を務めた。代表作はデニーズ・メジュヴァン編の「ペダルのないハープのためのソナタ第2番」だが、このソナタは変ホ長調で書かれているが、臨時記号が一つもなく、エラールよって改良が行われる以前の古典的ハープの技術的限界が反映されていると云われている。

-

アメリカ・NY生まれのジャズ・ハープ奏者。1960年代にドロシー・アシュビ―、アリス・コルトレーンといった女流ジャズ・ハープ奏者が活躍したあと、久しく絶えていた系譜を復活させた。クラシック・ハープを学びながら、同時にヒップホップやR&Bを聴いて育った。コネティカットで教育を受けた後、専らニューヨークのジャズ・シーンを本拠に活躍してきた。亡くなったアリス・コルトレーンの追悼コンサートで、子息ラヴィ・コルトレーンから、母のためにハープを弾いてくれと依頼があり、それを機にNYジャズのメイン・シーンへ躍り出た。ソロ・デビュー・アルバム「Wax&Wane」を引っ提げて、日本でもブルーノート東京でライブ・デビューを果たしている。

-

スペインの作曲家。マドリード音楽院で作曲とオルガンを学び、後に同音楽院の院長を務めた。故郷バスク地方の民謡を集めて研究し、8分の5という特殊な拍子をもったソルツィーコ舞曲を踏まえたハープの独奏曲「古いソルツィーコ」を残している。

関連商品のご案内

-

ドイツのハープ奏者、教育者。カトヴィツェやエッセンのフォルクヴァング音楽院でハープを学んだあと、米ジュリアード音楽院でマルセル・グランジャニーに師事。その後、ケルン放送交響楽団、ハンブルク国立歌劇場、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団等の首席ハープ奏者として活躍。1971年からケルン音楽院、1983年からミュンヘン音楽・演劇大学で教鞭を執り、2004年からはカトヴィツェ音楽院の客員教授を務めている。また、ザルツブルク・モーツァルテウム大学でも後進の指導に当たっている。

-

フランスのハープ奏者、教育者。5才でハープを始め、リヨン国立音楽院を経て、パリ音楽院でハープを学ぶ。1992年にアメリカ国際ハープ・コンペティションで最優秀賞を受賞して、ハープ界での知名度が上がる。またより多くの時間をハープ普及と教育に費やし、国内外のアカデミーにおけるマスタークラスの開講やコンテンストの審査員などを、精力的にこなしている。日本にもたびたび来日を果たしている。

関連商品のご案内

-

チェコの作曲家、指揮者、ピアニスト。チェコの独立国家への願望、チェコ民族主義と密接に関係する国民楽派を発展させた功労的先駆者である。「わが祖国」が代表作で、とりわけ第2曲の「ヴルタヴァ」モルダウが特に著名である。ハープのパートは、「わが祖国」第1曲目「高い城」や交響詩「ハーコン・ヤール」。近年では前出の「モルダウ」をソロ・ピースとして演奏する者もいる。

関連商品のご案内

-

ロシアのハープ奏者、教育者。祖母が後にモスクワ音楽院を設立したニコライ・ルビンスタインと共にピアノを学んだ友であり、あのチャイコフスキーの弟子であったという音楽一家に生まれ、最初はピアノとチェロを学ぶも、ハープに切り替え11歳からモスクワ音楽院で学び、12歳でコンサートを開催した。唯一ドイツ・ベルリンでマックス・サール教授に学んで帰国、以降はボリショイ劇場が主な活動のベースとなる。その頃の仲間に、ディミトリ・ショスタコーヴィッチがいる。60年代からソ連全土や海外を楽旅し、母校モスクワ音楽院で多くの弟子たちを育てた。彼女のレパートリーは300曲以上に及び、1973年に「ハープの芸術」という著書も残している。1966年に人民芸術家となり、1973年にはソ連邦国家賞を受賞。名実ともに、ロシアを代表するハープ奏者だった。

-

イギリスの作曲家・指揮者・ピアニスト。ロンドンの王立音楽大学に入学、モーツァルトやシューベルトとともにマーラーやシェーンベルク、ベルク、ストラヴィンスキー、ショスタコーヴィチらの作曲家に興味を示し、同時に影響を受けた新古典主義の潮流に近い作曲家だったといえる。ハープでは、「ハープのための組曲」がある。

関連商品のご案内

-

ハンガリー生まれのアメリカの作曲家。ブタペスト音楽院に入学し、ピアノと作曲を学んだ。交響詩「コシュート」で、ハンガリーの独立運動を起こした英雄としての名声を確立。最も有名なのは1943年作の「管弦楽のための協奏曲」と、6曲から成る「弦楽四重奏曲」。その後、ファシズムに毒された故国を離れ、アメリカに亡命。ニューヨークのコロンビア大学で教鞭を執っていたが、1945年に白血病で他界した。ハープが登場する楽曲としては、2台のハープを使用する「オーケストラのための協奏曲」がある。

-

スペインの作曲家。3歳のころに悪性ジフテリアにかかり失明。8歳でピアノとヴァイオリンを学ぶ。大作曲家ファリャの感化を受けて作曲家を志してパリで学んだが、代表作の「アランフェス協奏曲」1939はパリにおいて、クラシック・ギターの独奏と管弦楽のために作曲されたもの。あまりにも有名なこの曲だが、本人はギターも弾かないし、楽器自体も持っていなかったという。ハープに関しては、1954年に書いた「ハープ協奏曲コンチェルト・セレナータ」がある。

関連商品のご案内

-

フランスの作曲家。パリ音楽院で学び、管弦楽曲「序曲ポリュクト」で注目される。ドビュッシーと親交を持ち、母校で教鞭を執り、1934年にはフランス学士院会員に選出される。ハープの起用は、代表作「魔法使いの弟子」の中間部分でフィーチャーされている。

-

ドイツの作曲家、指揮者、教育者。15歳でフェルディナント・ヒラーとカール・ライネッケに作曲を学ぶ。27歳でコブレンツの音楽監督、29歳でゾンダースハウゼンの宮廷楽長を務める。旋律と民族音楽の響きに重きを置いた作曲家であり、ロマン派音楽の番人のような立場にもなった。ハープ曲というわけではないが、代表作のひとつ「スコットランド幻想曲」などは、ハープに“第2の独奏者に等しい役割”を与えた。日本の山田耕筰の師でもある。

関連商品のご案内

-

モスクワ生まれのハーピスト。2007年アメリカ国際ハープコンクールのゴールドメダリスト受賞、同年第7回USAインターナショナルハープコンペティションで優勝。このコンペで優勝した唯一のロシア人ハーピストとなる。

その後は、ロシア音楽アカデミーで研究を続け、2008年に卒業。頻繁に世界中をツアーしながら、2013年までボリショイ劇場管弦楽団のソリストを務め、現在はマリインスキー劇場管弦楽団のソリスト。自身の名を冠したCDもリリースしている。関連商品のご案内

-

ドイツ・ミュンヘン生まれのハープ奏者、教育者。11歳の時にハープを学び始めた。その後、パリでも学び、ピエール・ジャメと学友だったこともある。地元のミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団でハープを担当するようになったが、最も特筆すべきは、その後、カラヤンが指揮する最盛期のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団で、ソロ・ハープ奏者として務めたことだろう。ドイツ国内を中心に、ソロ演奏に招かれる一方で、1988-1997にはハンブルグ音楽大学で教授に就任、以降はハンス・アイスラ-音楽アカデミーで後進の指導に当たっている。ドイツ人作曲家の吹き込みが多い中、フランスの楽曲にスポットを当てたCD「フランス・ハープ・リサイタル」が名盤の呼び声が高い。

関連商品のご案内

-

アメリカのハープ奏者、教育者。11歳のときに、スイスのダボス会議でユニセフが主催するコンサートでハープを弾いて以来、ハープ奏者として注目されるようになる。アメリカ国際ハープ・コンクールでは、1998、2001年に銀賞を受賞、世界各国でコンサートを行うようになる。教育者として、カーティス音楽院、上海音楽院、ロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックなどで教え、現在はインディアナ大学教授である。ハープ楽曲のレパートリーを広げることに関心を寄せており、アストル・ピアソラなどに注目。目下の最新CD「フロム・バッハ・トゥ・ピアソラ」でその成果を披露している。

関連商品のご案内

-

イタリア・フィレンツェ生まれのハープ奏者。1930年代に大人気を博した。地元でロイヤル・アカデミーの名誉会員となったが、一家でイギリス・ロンドンに移住。終生イギリスに住んだ。クラシックから当時人気であったラグタイム・ジャズを取り入れた自由で技巧的な奏法で、ハーピストとして最も早くからメディアへ登場したことから、ヨーロッパ各地からお声がかかり楽旅を繰り返した。ハープの王様の異名をとったが、1957年には関節炎がもとで引退している。

-

スペイン出身のハープ奏者。ルイーサ・メナルゲスに師事兄弟子にニカノール・サバレタがいる。マドリード音楽院に進み、1953年に16歳で音楽院を卒業。17歳でフルート奏者のジャン=ピエール・ランパルと共演して、演奏会デビューを果たす。この時に演奏したモーツァルトの「フルートとハープのための協奏曲」は、それ以来ロブレスの十八番として名高く、ほかにもジェームズ・ゴールウェイや夫のクリストファー・ハイド=スミスらとこの作品を共演し、もしくは録音してきた。1958年に結婚し、1960年からイギリスに永住して演奏活動を続けており、1971年には英国王立音楽院の教授に迎えられている。

-

フランスのハープ奏者。グルノーブルで生まれ、ニースの音楽院で学んだ後、アメリカのカーティス音楽院で学ぶため、ニース・オペラのオケで10代より働き始める。その後、アメリカへ渡り、ニューヨークのメトロポリタン・オペラ管弦楽団で副主席ハープ奏者に、1992年イスラエル国際ハープ・コンテストで優勝、その翌年よりベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の主要ハープ奏者として活躍している。2009年に、フランスより文化勲章でシュヴァリエの称号を得ている。ハープ奏者によるハープ曲集といえる「ハープ・リサイタル」や、ハープの偉人たちの練習曲を集めたCD「ヴィルトゥオーソ・スタディーズ・フォー・ハープ」をリリースして話題となっている。

関連商品のご案内

-

ドイツのハープ奏者、教育者。リチャード・シュトラウス音楽院とミュンヘンの音楽アカデミーで学ぶ。20歳で、ハンブルグの北ドイツ放送交響楽団の主席となり、ドイツの音楽評議会で全国的に選ばれた若いソリストの中で、何度もコンサートに参加。その後、バンベルク交響楽団と長年にわたりゲストとして演奏、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団カラヤンとクラウディオ・アバドの偉大な指揮下にあったとの10年以上にわたり、ハーピストを務めた。また、バイエルン州のキームガウの有能なミュージシャンのための機関であるヴォルフガング・サワリッシュ財団で教鞭を執っている。

関連商品のご案内

-

フランス人だがアメリカで活躍したハープ奏者・作曲家。8歳でハープをアンリエット・ルニエに師事。11歳でパリ音楽院に進み、アルフォンス・アッセルマンに師事し、13歳で首席となる。1913年にはモーリス・ラヴェルとも共演している。1926年に渡米し、1938年にジュリアード音楽学校のハープ科主任教授に選ばれ、没年まで教鞭を執った。1959年イスラエルで開催された第1回国際ハープ・コンクールにおいて、ピエール・ジャメが、ハープ奏者の国際組合の結成を呼びかけたが、グランジャニーはそれに呼応し、米国ハープ協会の設立に尽力した。代表作に、「ラプソディー」「秋」「子供の時間」などがある。

関連商品のご案内

-

フランスのハープ奏者・作曲家・音楽教師。パリ音楽院でアルフォンス・アッセルマンに師事し、1912年にアッセルマンが急逝すると、1948年までその後任教授を務めた。門人はフランス国内ばかりでなく、欧州諸国や米国、日本にまで広がった。作曲家としては、ハープの演奏技巧や和声的な可能性を最大限に引き出した、数々の重要なハープ独奏曲を作曲した。「森の泉のほとりにて」「映像1~4組曲」「永遠の夢」「朝に」「ソナチネ」「子守唄」などの代表作がある。

関連商品のご案内

-

近代ロシア音楽の父といわれ、国外で広い名声を勝ち得た最初のロシア人作曲家と云われている。まだロシアに音楽学校がない時代に音楽家を志し、モスクワでアイルランドの音楽家でピアノの販売も手掛けていたジョン・フィールドに師事して、主にイタリアやドイツで勉強。外国を回る内に愛国心が高まり、ロシアの最初の歌劇「皇帝に捧げた命」「ルスランとリュドミラ」などを作曲し、後にロシア国民楽派の父と呼ばれた。ハープの独奏曲として「モーツァルトの主題による変奏曲」、「ノクターン」がある。

関連商品のご案内

-

アメリカのハープ奏者、教育者。長らくアメリカを代表する女流ハープ奏者、コレクター、教育者として知られた。ルニエに師事し、自らはハーポ・マルクスを教えた。演奏者としての最盛期には、年間85のコンサートを行い、南北アメリカ大陸を中心に3万マイルを移動したと伝えられる。コレクターとして世界各地にハープを所有したが、NYのアパートだけで65台ほどのハープがあり、コンサートでは25台ほどのハープを移動していたという。80歳代でまだツアーを敢行していた。また、アメリカ・ハープ・ソサエティの創始者であり、UCLAでも教鞭を執っていた。個人授業の生徒のなかには、名優ローレンス・オリビエやコメディアンのボブ・ホープなどもいた。残した教則本も多い。

関連商品のご案内

-

ロシアの作曲家で、「ロシア五人組」の一人。ロシアの史実や現実生活を題材とした歌劇や諷刺歌曲を多く書いた。国民楽派の作曲家に分類され、歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」やピアノ組曲「展覧会の絵」などが代表作とされる。そして、馴染み深い管弦楽曲「禿山の一夜」でハープが起用されている。

-

スペイン・バスクからフランスへ移住した作曲家、ピアノ奏者。「スペイン狂詩曲」やバレエ音楽「ダフニスとクロエ」、バレエ音楽「ボレロ」の作曲や「展覧会の絵」のオーケストレーションでよく知られた。「管弦楽の魔術師」と言われる。ハープの作品としてはフルート、クラリネット、弦楽四重奏とハープのための「序奏とアレグロ」があり、ピアノ曲「亡き王女のためのパヴァーヌ」もハープでよく演奏されている。また、「ボレロ」と「ダフニスとクロエ」2台向けにもハープが登場する。

関連商品のご案内

-

チェコのハープ奏者。プラハ音楽院で学んだ後、アメリカに渡り、スーザン・マクドナルドに師事。マクドナルド女史より、「世紀の才能」と称された。2004年にはチェコ共和国内の最も優れた女性10人の1人として、クラシック音楽家としては史上初となる「女性プロフェッショナル賞」を受賞した。ハープ教育にも力を注ぐ、チェコ国内はもちろん世界的にも現代女流ハーピストを代表する顔の一人である。

関連商品のご案内

-

イギリス・ピアノ楽派の基礎を築いたボヘミア人現在のチェコの作曲家・ピアニスト。「ソナチネ・アルバム」で知られている。デュセックとも表記。音楽家の父から音楽を学び、主にパリやロンドンでピアニストとして活躍した。ロマン派のピアノ曲の作曲家の重要な先駆者であると目されている。多くのピアノ曲を作曲したが、時代背景として、ちょうどペダルハープがシングルアクションからダブルアクションに発達した時期であったこと、そして母ヴェロニカと妻ソフィア・コリが双方優れたハーピストだったことから、作品2と作品34の「ハープのためのソナタ」数曲と「ソナチネ」6曲、「ハープ協奏曲」4曲などが生まれた。

関連商品のご案内

-

ウィーン生まれのハープ奏者、声楽家。「日本ハープ界の父」とも称される。ウィーン少年合唱団を経て、1944年ウィーン国立音楽大学入学、ハープと作曲を専攻。在学中、ウィーン・アカデミー室内合唱団に入り、大学卒業後、国際的な声楽コンクールで受賞もした。1952年にNHK交響楽団の招きで首席ハープ奏者に就き、以来日本でハープ奏者・教育者として知られるようになり、日本におけるハープ発展に尽力、大きな足跡を残した。1968年の著した「初心者のための実用ハープ教本」は40版以上を重ね、今も日本のハープ入門者の福音となっている。日本ハープ協会会長、国際ハープ協会日本支部長である。

関連商品のご案内

-

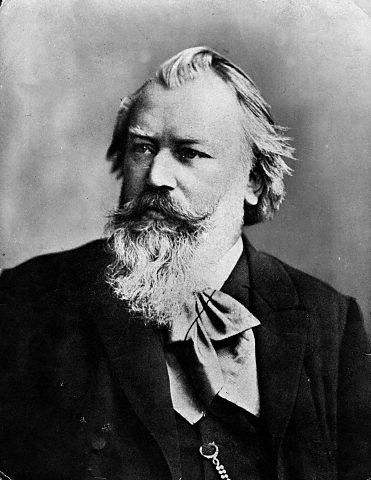

19世紀のドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。バッハ、ベートーヴェンと共に「三大B」と称される。ベートーヴェンの後継者と目される向きもある。ハープは、「ドイツレクイエム」で2台使用される。細かいリズムの刻みが多い上級者向けピースである。

関連商品のご案内

-

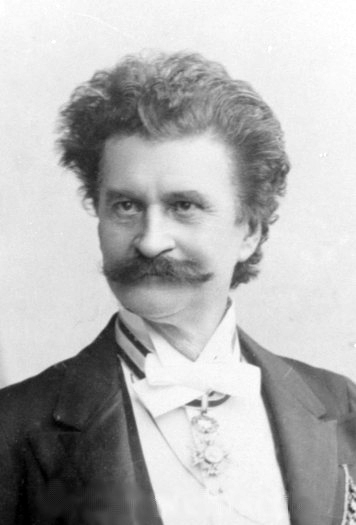

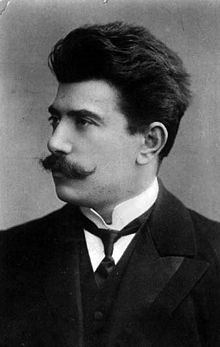

オーストリアのウィーンを中心に活躍した作曲家・指揮者。生涯のほとんどをウィンナ・ワルツ、ポルカなどの作曲に捧げ、「美しく青きドナウ」、「ウィーンの森の物語」、「皇帝円舞曲」などの著名なワルツを数多く生み出した。オーストリアのみならずヨーロッパ中で絶大な支持を獲得し、「ワルツ王」の異名をとった。ハープが使用される曲では、ワルツ独自のリズム感が要求されるが、「美しく青きドナウ」や「春の声」がある。

関連商品のご案内

-

アメリカのハープ奏者、教育者。オクラホマ生まれで、クリーブランド音楽院でハープを学んだ。彼女へ授けられた栄誉には、ニューヨーク・フィル・ナショナル・ヤング・アーティスト・コンクール、国立舞台芸術グラント賞、グラミー賞ノミネート、クリーブランド・アーツ賞、アメリカ・ハープ・ソサエティ・ヤングコンサートアーティスト・コンペ優勝など多数あるが、同時に世界で最も録音参加の多いハープ奏者のひとりとして知られている。オーケストラ参加も多く、18歳でズービン・メータ指揮のニューヨーク・フィルでデビュー以来、国内の主要楽団・劇場を総なめにしている。教育者としては、オーバリン音楽院、クリーブランド音楽院で教鞭を執っている。

関連商品のご案内

-

日本のハープ奏者。父の赴任地ロンドンで生まれ、6歳からスーザン・マクドナルドにハープを学ぶ。1981年に第1回ローマ国際ハープ・コンクールで第2位に入賞、1985年には第9回イスラエル国際ハープ・コンクールに参加者中最年少の17歳で優勝して、一躍その名を知られる。同年、アリオン賞も受賞。1987年には初のCD「アラベスク」を発表、人気が高まる。指揮者ではズービン・メータ、ジュゼッペ・シノーポリ、小澤征爾、クラウディオ・アバト、秋山和慶、ヴォルフガング・サヴァリッシュら、また室内楽では、ヴィオラの今井信子、フルートのジャン=ピエール・ランパル、ウォルフガング・シュルツといった錚々たる共演歴を誇る。

関連商品のご案内

-

日本・イタリアのハープ奏者。音楽家のパトロンとしての活動でも知られた。1954年、東京芸術大学のハープ科に入学。その後、同大学を休学し、東京交響楽団でハープ奏者として活動する。1960年からイタリアのヴェネツィアに留学し、1977年には資産家のレンツォ・チェスキーナと結婚。1982年に夫が死去した後、裁判を経て300億円の遺産を相続し、音楽界のパトロンとして活動するようになる。著書に「ヴェネツィア私のシンデレラ物語」がある。

-

オランダのハープ奏者。韓国に生まれるが、早くからオランダ人夫婦へ養子に出され、ハープもユトレヒト音楽院、アムステルダム音楽院で学んだ。ヤナ・ボウシュコヴァ、イザベル・モレッティ、スーザン・マクドナルドらに学び、国際ハープ・コンクールのなかで数度ベスト3入りを果たしている。2009年にオランダのクラシック音楽家の最高位を示すオランダ音楽賞を受賞。オランダの音楽シーンを象徴するように、現代クラシック、ポップス、ジャズなどが並列・越境する環境のなかで、フィリップ・グラスや武満徹らの楽曲を演奏するなど、活躍の場を広げている。

-

フランスのハープ奏者。トリノで生まれ、8歳からハープを始める。リヨン国立音楽大を経て、アメリカに渡り、ジュリアード音楽院でナンシー・アレンに師事。19歳の時のイスラエル国際ハープ・コンテンスト優勝を皮切りに、ローザンヌ国際ハープ・コンクールやリリー・ラスキーヌコンクールなどで上位入賞を重ね、ヨーロッパ、アメリカのオーケストラで演奏。指揮者クラウディオ・アバトからの信任も厚い。イーガン・レコードに精力的にCD録音を重ねており、「ハープ・リサイタル」「ハープと管弦楽のための協奏曲」などの作品がある。

関連商品のご案内

-

ドイツの後期ロマン派を代表する作曲家のひとり。ポルカのシュトラウス家は血縁ではない。交響詩とオペラの作曲で知られ、また、名指揮者としても活躍した。指揮者の弟子に、カール・ベームがいる。交響詩「ドン・ファン」、「ツァラトゥストラはかく語りき」オペラ「サロメ」等で知られる。だが、シュトラウスがナチスの帝国音楽院総裁の地位にいたこと、ナチ当局の要請に応じて音楽活動を行った事実から、シュトラウスを親ナチスの作曲家として非難する向きもあったが、戦争後の裁判で無罪となっている。ハープが起用されている曲は3つあるが、どれも技巧を必要とする超難曲揃いと云われている。交響詩「ドン・ファン」、「ツァラトゥストラはかく語りき」そして、交響詩「死と変容」である。

-

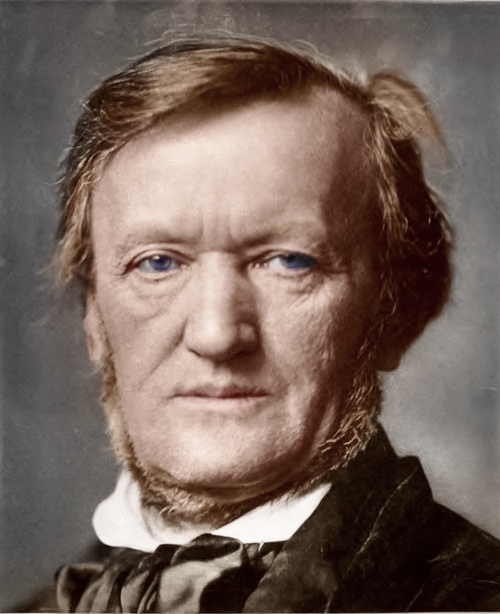

19世紀のドイツの作曲家、指揮者である。ロマン派歌劇の頂点であり、また「楽劇王」の別名で知られる。ほとんどの自作オペラで台本を単独執筆し、理論家、文筆家としても知られた。代表作は、「タンホイザー」「トリスタンとイゾルデ」「ニュルンベルクのマイスタージンガー」「ニーベルングの指環」など多数。ハープのパートは、「トリスタンとイゾルデ」〈愛と死〉がある。

関連商品のご案内

-

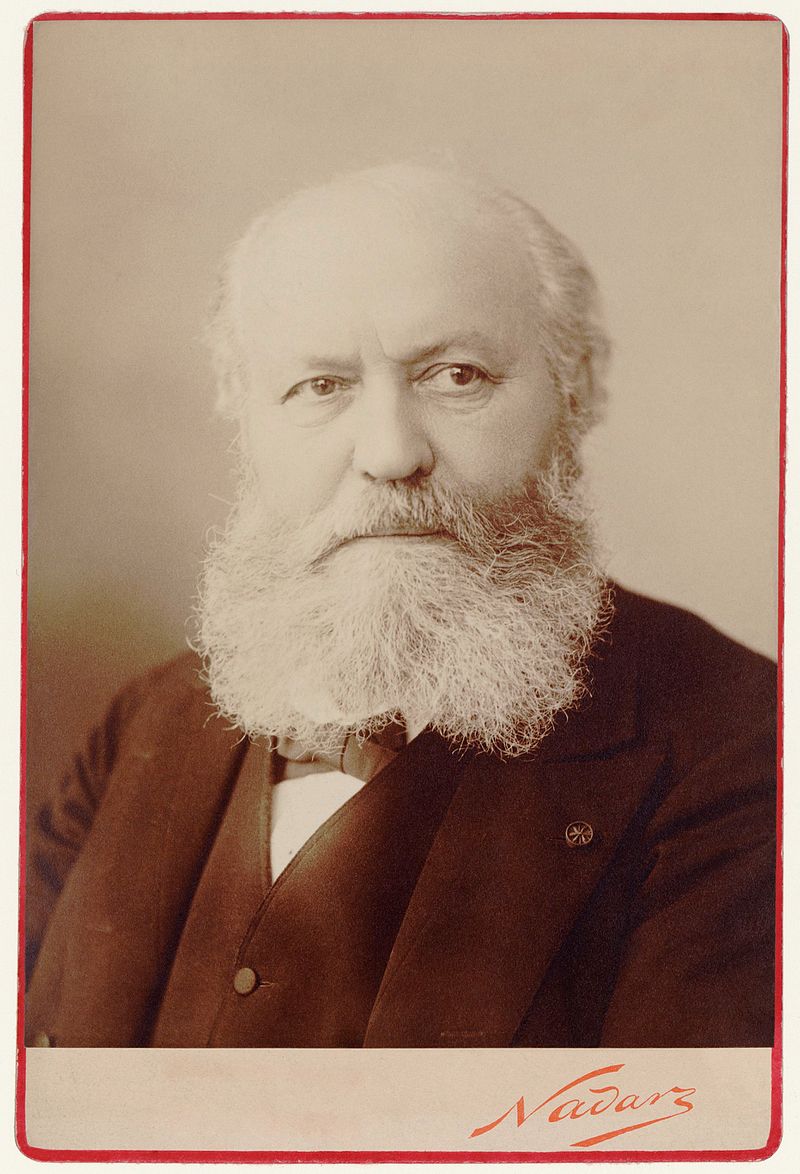

アッセルマンに師事し、12歳にしてパリ音楽院一等賞を得た。16歳でパリ・オペラ座管弦楽団にハープ奏者として入団、オペラ座史上初めて入団を許可された女性演奏家となる。その後、世界各地でハープのソロイストとして、トスカニーニ、クーセヴィツキー、ミュンシュといった錚々たる巨匠の指揮するオーケストラと共演した。1948年よりパリ音楽院の教授を勤め、多くのハーピストを育てた。時代背景もあり、映像やレコードも数多く残した。なかでもモーツァルトの「フルートとハープのための協奏曲」の録音は、今も名盤として評価が高い。また、コメディ・フランセーズのハープ奏者も30年以上にわたって務め上げた。1993年より3年ごとに、「リリー・ラスキーヌ国際ハープ・コンクール」が開催されている。

関連商品のご案内

-

ブラウンシュヴァイク=リューネブルク公国のブラウンシュヴァイクに生まれ、幼少期よりヴァイオリン演奏の才能を示す。15歳でブランシュヴァイク公の宮廷楽団に参入し、1804年にライプツィヒにおける演奏会で、作曲家としてもドイツ語圏の楽壇で有名になる。1805年~1812年までゴータの宮廷楽長に就任。同地で18歳のハープ奏者ドレッテ・シャイトラーと結婚。ヴァイオリンとハープの二重奏を組み、1816年から1817年までイタリア、1820年にイングランド、1821年にパリで演奏旅行を行なった。ハープ独奏曲として「幻想曲」「『私はまだ青春時代よ』による変奏曲」の2曲。ヴァイオリンとハープのための「ソナタ」6曲、2つの「幻想曲」、2つの「変奏曲」。「ヴァイオリン、チェロとハープのための三重奏曲」。2つの「ヴァイオリン、ハープと管弦楽のための協奏曲」を残した。

関連商品のご案内

-

アメリカのハープ奏者、教育者。ボストンで高名だった叔母からハープを習い、独習を重ね、18歳でプロ・デビュー。帰国後、かねてから折に触れ師事してきたカルロス・サルツェードと結婚。サルツェード・ハープ・アンサンブルや自身のローレンス・ハープ・クインテット、またはソロでアメリカ各地を演奏するとともに、夫サルツェードの技術をベースにした「サルツェード・メソッド」を、直接指導・出版などで伝播することに腐心した。二人は1936年に離婚してしまったが、夫婦の活動は20世紀で最も広範に伝播したハープ指導法のひとつとなった。また、初代アメリカ・ハープ協会の代表も務めた。

-

ウクライナの作曲家。キエフに生まれ、モスクワ音楽院でセルゲイ・タネーエフ、アントン・アレンスキー、イッポリトフ=イワノフなどに作曲を師事。1901年よりしばらくベルリンに留学し、作曲の研究のかたわら、ベートーヴェンやマーラー作品の解釈で知られた指揮者オスカー・フリートに指揮法を師事。また、1902年〜1903年頃、師匠セルゲイ・タネーエフからの指示でまだ少年のプロコフィエフの許に赴いて作曲法の手ほどきをした。モスクワ音楽院で1920年から1941年まで教鞭を執り、プロコフィエフやハチャトゥリアン、リャトシンスキーらを育てた。1938年に「ハープ協奏曲変ホ長調」を作曲したことで名高い。ソロ曲に、「即興曲」がある。

関連商品のご案内

-

チェコの作曲家。民族音楽研究から生み出された、発話旋律または旋律曲線と呼ばれる旋律を着想の材料とし、オペラをはじめ管弦楽曲、室内楽曲、ピアノ曲、合唱曲に多くの作品を残した。ハープでは、変拍子の多い「シンフォニエッタ」で起用されている。

-

「フランス・バレエ音楽の父」と呼ばれるロマン派の作曲家。パリ音楽院でアドルフ・アダンに師事し、作曲を学ぶ。バレエ音楽「コッペリア」でハープが起用されている。

関連商品のご案内

-

セントルイス音楽院で音楽学士号を取得し、ジョージア大学で大学院博士後期課程を修了。現在、作曲家、編曲者、演奏家、そしてセラフィム・ミュージックの創始者として、レバーとペダル・ハープのための神聖かつ古典的で瞑想的な音楽の楽譜を出版しており、アメリカ国内はもちろんローマ、ヴェネツィア、フィレンツェ、アイルランドで幅広くコンサートを行っている。クラシカルで神聖な音楽のスペシャリストとして、南東ハープ会議、サマーセットフォークハープフェスティバル、ハープ・ジャーニー、ハープ・ギャザリングなどにも出演、とみに名声と需要が高まりつつある。ハープに加えて、チェロ、フレンチ・ホルン、オルガンも演奏。1983年以来、米国南東部を中心に各地でオーケストラと競演すると共に、教会音楽のオーガナイザー/ディレクターを務めている。

関連商品のご案内

-

アメリカの作曲家、指揮者、ピアニスト。アメリカが生んだ最初の国際的な指揮者であり、カラヤンやショルティらと並んで、20世紀後半のクラシック界をリードした。「ウェスト・サイド物語」「キャンディード」といったミュージカルにおいて不滅の評価を得ている。ハープは、「キャンディード」の中で使用されており、快速テンポの中に素早いグリッサンドが入る。写真=ソニー・クラシカル

-

オランダ生まれのハープ奏者。イザベル・モレッティに師事。最も権威あるUSA国際ハープ・コンクール、2013年の優勝者である。ドイツの名門レーベル「グラモフォン」と契約し、話題を呼んだ。クラシックのグランド・ハープのみならず、早くからサルヴィ・レインボーやデルタといったエレクトリック・ハープも演奏し、バンドも組んでジャンルを超えた活動を展開している。次世代男性ハーピストとしては、サーシャ・ボルダチョフと並んで双璧と目されている。日本デビューは、銀座十字屋140周年記念公演・霜月音楽会で果たしている。

-

アメリカのハープ奏者、作曲家。10代からハープを始め、腕前を認められてジュリアード音楽院に奨学金で入学。多くの革新的奏法を研究した。マックスウェルが一躍著名になったのは、大ヒットした「引き潮」EbbTideを作曲してから。1953年にレコード発売された同曲は、波の音を聴きながらインスピレーションを得て作曲したといわれ、その後は「シャングリ・ラ」などの名曲も残し、ハープの世界を超えたヒットと名声を得た。

関連商品のご案内

-

カナダ出身のシンガーソングライター、ケルティック・ハープ奏者。ケルト音楽を中心に、アジア、アフリカ、スペイン等様々な地域の民族音楽を持ち込んだ音楽を指向している。1991年のワーナー・ブラザーズと契約以来、コンスタントにヒット・アルバムを制作し、アルバム「ザ・ブック・オブ・シークレッツ」でビルボード17位を記録、収録された曲「マルコ・ポーロ」は、日本の愛・地球博にも使用された。2010年のバンクーバー五輪開催式も出演し、流行したケルト音楽のアイコンとなった。

該当するものがありません

- トップページ

- ハープ人名事典